カテゴリー 会社法定義集

会社法条文に出てくる定義

~会社法全体で通用する定義~

〇「委員会」 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会をいう。(2条12号)

〇「委員会設置会社」 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「委員会」という。)を置く株式会社をいう(2条12号)

〇「親会社」 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう(2条4号)

〇「親会社社員」 親会社の株主その他の社員をいう(31条3項)

〇「会計監査人設置会社」 会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう(2条11号)

〇「会計参与設置会社」 会計参与を置く株式会社をいう(2条8号)

〇「会社」 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう(2条1号)

〇「外国会社」 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう(2条2号)

〇「外国公認会計士」 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう(33条10項3号)

〇「各清算事務年度」 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう(494条1項)

〇「株券喪失登録」 当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(223条)

〇「株券発行会社」 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう(117条6項)

〇「株式移転」 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう(2条32号)

〇「株式交換」 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう(2条31号)

〇「株式等」 株式、社債及び新株予約権をいう(107条2項2号ホ)

〇「株主名簿記載事項」 次に掲げる事項(121条)

一 株主の氏名又は名称及び住所

二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

三 第一号の株主が株式を取得した日

四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

〇「株主名簿管理人」株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう(123条)

〇「監査委員」 監査委員会の委員(400条4項)

〇「監査役設置会社」 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう(2条9号)

〇「監査役会設置会社」 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう(2条10号)

〇「吸収合併」 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう(2条27号)

〇「吸収分割」 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう(2条29号)

〇「業務執行取締役」 株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう(2条15号)

〇「銀行等」 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう(34条2項)

〇「金銭等」 金銭その他の財産をいう(151条本文)

〇「公開会社」 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう(2条5号)

〇「公告方法」 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう(2条33号)

〇「子会社」 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう(2条3号)

〇「最終事業年度」 各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう(2条24号)

〇「自己株式」 株式会社が有する自己の株式をいう(113条4項)

〇「社外監査役」 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう(2条16号)

〇「社外取締役」 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう(2条15号)

〇「社債」 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう(2条23号)

〇「社債原簿管理人」 会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう(683条)

〇「取得条項付株式」 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう(2条19号)

〇「取得請求権付株式」 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう(2条18号)

〇「種類株式発行会社」 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう(2条13号)

〇「種類株主」 種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう(2条14号)

〇「種類株主総会」 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう(2条14号)

〇「種類創立総会」 ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主の総会をいう(84条)

〇「譲渡制限株式」 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう(2条17号)

〇「新株予約権」 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう(2条21号)

〇「新株予約権原簿記載事項」 次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項(249条本文)

一 無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権(以下この章において「無記名新株予約権」という。) 当該新株予約権証券の番号並びに当該無記名新株予約権の内容及び数

二 無記名式の新株予約権付社債券(証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行することとする旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう。以下同じ。)が発行されている新株予約権付社債(以下この章において「無記名新株予約権付社債」という。)に付された新株予約権 当該新株予約権付社債券の番号並びに当該新株予約権の内容及び数

三 前二号に掲げる新株予約権以外の新株予約権 次に掲げる事項

イ 新株予約権者の氏名又は名称及び住所

ロ イの新株予約権者の有する新株予約権の内容及び数

ハ イの新株予約権者が新株予約権を取得した日

ニ ロの新株予約権が証券発行新株予約権(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であって、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行することとする旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、当該新株予約権(新株予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権証券の番号

ホ ロの新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権を付した新株予約権付社債(新株予約権付社債券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権付社債券の番号

〇「新株予約権付社債」 新株予約権を付した社債をいう(2条22号)

〇「新株予約権付社債券」 証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行することとする旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう(249条2号)

〇「新設合併」 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう(2条28号)

〇「新設分割」 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう(2条30号)

〇「信託会社」 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう(34条2項)

〇「信託会社等」 信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう(449条5項)

〇「信託業務を営む金融機関」 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう(449条5項)

〇「清算人会設置会社」 清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう(478条6項)

〇「清算持分会社」 前条の規定(644条参照)により清算をする持分会社(645条1項)

〇「設立時会計監査人」 株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう(38条2項3号)

〇「設立時株主」 第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう(65条1項)

〇「設立時監査役」 株式会社の設立に際して監査役となる者をいう(38条2項2号)

〇「設立時執行役」 株式会社の設立に際して執行役となる者(48条1項2号)

〇「設立時代表執行役」 株式会社の設立に際して代表執行役となる者(48条1項3号)

〇「設立時代表取締役」 株式会社の設立に際して代表取締役となる者(47条1項)

〇「設立時取締役」 株式会社の設立に際して取締役となる者をいう(38条1項)

〇「設立時発行株式」 株式会社の設立に際して発行する株式をいう(25条1項1号)

〇「創立総会」設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(65条1項)

〇「組織変更」 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう(2条26号)

イ 株式会社 合名会社、合資会社又は合同会社

ロ 合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社

〇「大会社」 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう(2条6号)

イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。

ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること

〇「代表清算人」 清算株式会社を代表する清算人をいう(483条1項)

〇「代表取締役」 株式会社を代表する取締役をいう(47条1項)

〇「単元株式数」 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう(2条20号)

〇「単元未満株式」 単元株式数に満たない数の株式(189条1項)

〇「単元未満株主」 単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(189条1項)

〇「電子公告」 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう(2条34号)

〇「電磁的記録」 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう(26条2項)

〇「電磁的方法」 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう(2条34号)

〇「登録株式質権者」 前条各号に掲げる事項(148条参照)が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(149条1項)

〇「登録新株予約権質権者」 前条第一項各号に掲げる事項(269条1項参照)が新株予約権原簿に記載され、又は記録された質権者(270条1項)

〇「特別支配会社」 ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう(468条1項)

〇「取締役会設置会社」 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(2条7号)

〇「配当財産」 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう(2条25号)

〇「発行可能株式総数」 株式会社が発行することができる株式の総数(37条1項)

〇「発行済株式」 株式会社が発行している株式をいう(2条31号)

〇「一株当たり純資産額」 一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう(141条2項)

〇「持分会社」 合名会社、合資会社又は合同会社(575条1項)

〇「有価証券」 (証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む(33条10項2号)

〇「臨時計算書類」次に掲げるもの(441条1項)

一 臨時決算日における貸借対照表

二 臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書

〇「連結計算書類」 当該会計監査人設置会社及びその子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう(444条1項)

~会社法の特定の箇所に限定されている定義~

〇「閲覧等」「非訟手続総則ヴァージョン」 閲覧、謄本若しくは抄本の交付、事項の提供又は事項を記載した書面の交付をいう(868条2項本文)(868条2項、870条1号で使用)

〇「閲覧等」「特別清算通則ヴァージョン」 閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(887条1項本文)(887条で使用)

〇「親会社株式」 親会社である株式会社の株式(135条1項)(135条で使用)

〇「親法人」 当該(879条1項参照)法人(879条1項)(879条で使用)

〇「会社の組織に関する訴え」 次の各号に掲げる訴え(834条)(第七編第二章第一節、828条~846条で使用)

一 会社の設立の無効の訴え 設立する会社

二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。) 株式の発行をした株式会社

三 自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社

四 新株予約権の発行の無効の訴え 新株予約権の発行をした株式会社

五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社

六 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社

七 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社

八 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社

九 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割契約をした会社

十 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社

十一 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換契約をした会社

十二 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社

十三 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え 株式の発行をした株式会社

十四 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え 自己株式の処分をした株式会社

十五 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え 新株予約権の発行をした株式会社

十六 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該株式会社

十七 株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社

十八 第八百三十二条第一号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社

十九 第八百三十二条第二号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社及び同号の社員

二十 株式会社の解散の訴え 当該株式会社

二十一 持分会社の解散の訴え 当該持分会社

〇「各募集社債の払込金額」 各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう(676条9号)(第四編第一章、676条~701条で使用)

〇「合併対価等」 吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(783条2項)(783条で使用)

〇「株券喪失登録者」 株券発行会社が前条の規定(223条参照)による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又は記録された者(224条1項)(第二編第二章第九節第三款、221条~233条で使用)

〇「株券喪失登録日」 第一号(221条1号参照)の株券につき前三号(221条1号?3号参照)に掲げる事項を記載し、又は記録した日(221条4号)(第二編第二章第九節第三款、221条~233条で使用)

〇「株券喪失登録簿記載事項」 次に掲げる事項(221条)(第二編第二章第九節第三款、221条~233条で使用)

一 第二百二十三条の規定による請求に係る株券(第二百十八条第二項又は第二百十九条第三項の規定により無効となった株券及び株式の発行又は自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に係る株券を含む。以下この款(第二百二十八条を除く。)において同じ。)の番号

二 前号の株券を喪失した者の氏名又は名称及び住所

三 第一号の株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者(以下この款において「名義人」という。)の氏名又は名称及び住所

四 第一号の株券につき前三号に掲げる事項を記載し、又は記録した日(以下この款において「株券喪失登録日」という。)

〇「株式移転完全子会社」 株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転をする株式会社 (773条1項5号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「株式移転計画新株予約権」 当該株式移転設立完全親会社の新株予約権の交付を受ける株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(773条1項9号イ)(第五編、743条~816条で使用)

〇「株式移転設立完全親会社」 株式移転により設立する株式会社(773条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「株式会社の役員の解任の訴え」 前条第一項(854条1項参照)の訴え(855条)(854条1項、855条、856条、937条1項1号ヌで使用)

〇「株式買取請求」「株式買取請求ヴァージョン」 第一項の規定(116条1項参照)による請求(116条5項)(第二編第二章第一節、104条~120条で使用)

〇「株式買取請求」「事業譲渡等ヴァージョン」 第一項の規定(469条1項参照)による請求(469条5項)(第二編第七章、467条~470条で使用)

〇「株式買取請求」「組織再編吸収合併等の消滅会社等の手続ヴァージョン」 第一項の規定(785条1項参照)による請求(785条5項)(第五編第五章第二節第一款第一目、782条~792条で使用)

〇「株式買取請求」「組織再編吸収合併等の存続会社等の手続きヴァージョン」 第一項の規定(797条1項参照)による請求(797条5項)(第五編第五章第二節第二款第一目、794条~801条で使用)

〇「株式買取請求」「組織再編新設合併等の消滅会社等の手続きヴァージョン」 第一項の規定(806条1項参照)による請求(806条5項)(第五編第五章第三節第三款第一目、803条~812条で使用)

〇「株式交換完全親会社」 当該(767条参照)株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る)(767条)(第五編、743条~816条で使用)

〇「株式交換完全親株式会社」 株式会社である株式交換完全親会社(768条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「株式交換完全親合同会社」 合同会社である株式交換完全親会社(770条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「株式交換完全子会社」 株式交換をする株式会社(768条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「株式交換契約新株予約権」 当該株式交換完全親株式会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(768条1項4号イ)(第五編、743条~816条で使用)

〇「株式取得者」 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く)(133条1項)(第二編第二章第三節、127条~154条の2で使用)

〇「株式無償割当て」株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(185条)(第二編第二章第5節第三款、185条~187条で使用)

〇「株主総会参考書類」議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(第二編第四章第一節第一款、295条~320条で使用)

〇「株主総会等」株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(830条1項)(第七編第二章第一節、828条~846条、937条1項1号トで使用)

〇「株主等」 株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう(828条2項1号)(第七編第二章第一節、828条~846条で使用)

〇「完全親会社」 特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社をいう(851条1項1号)(851条で使用)

〇「管理命令」 管理人による管理を命ずる処分(825条1項)(825条1項、825条2項で使用)

〇「議決権行使書面」「創立総会ヴァージョン」 設立時株主が議決権を行使するための書面(70条1項)(第二編第一章第九節第二款、65条~86条で使用)

〇「議決権行使書面」「株主総会ヴァージョン」 株主が議決権を行使するための書面(301条1項)(第二編第四章第一節第一款、295条~320条で使用)

〇「議決権行使書面」「特別清算債権者集会ヴァージョン」 協定債権者が議決権を行使するための書面(550条1項)(第二編第九章第二節第八款、546条~562条で使用)

〇「議決権行使書面」 社債権者が議決権を行使するための書面(721条1項)(第四編第三章、715条~742条で使用)

〇「議決権制限株式」 株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(115条)(115条で使用)

〇「基準株式数」「剰余金の配当ヴァージョン」 第四百五十四条第四項第二号の数(456条)(456条で使用)

〇「基準株式数」「清算ヴァージョン」 前条第一項第二号(505条1項2号参照)の数(506条1項)(506条で使用)

〇「基準日」 一定の日(124条1項)(第二編第二章、104条~235条で使用)

〇「基準未満株式」「剰余金の配当ヴァージョン」 基準株式数に満たない数の株式(456条)(456条で使用)

〇「基準未満株式」「清算ヴァージョン」 基準株式数に満たない数の株式(506条)(506条で使用)

〇「議事録等」 第三百六十九条第三項の議事録又は前条(370条参照)の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(371条1項)(371条で使用)

〇「旧株券」 前条の規定(839条参照)により効力を失った株式に係る株券をいう(840条1項)(第七編第二章第一節、828条~846条で使用)

〇「旧完全親会社」 株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)の発行済株式の全部を取得する株式会社(844条1項)(844条で使用)

〇「旧完全親会社株式」 当該(844条参照)旧完全親会社の株式(844条1項)(844条で使用)

〇「旧完全子会社」 株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社(844条1項)(844条で使用)

〇「旧完全子会社株式」 当該(844条1項参照)旧完全親会社株式の交付を受けた者が有していた旧完全子会社の株式(844条1項)(844条で使用)

〇「吸収合併契約等」当該各号(782条1項各号参照)に定めるもの(782条1項本文)(第五編第五章第二節、782条~802条で使用)

〇「吸収合併契約等備置開始日」「消滅株式会社等バージョン」 次に掲げる日のいずれか早い日をいう(782条2項)(782条1項で使用)

一 吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)

二 第七百八十五条第三項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日

三 第七百八十七条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日

四 第七百八十九条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

五 前各号に規定する場合以外の場合には、吸収分割契約又は株式交換契約の締結の日から二週間を経過した日

〇「吸収合併契約等備置開始日」「存続株式会社等ヴァージョン」 次に掲げる日のいずれか早い日をいう(794条2項)(794条1項で使用)

一 吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)

二 第七百九十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日

三 第七百九十九条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

〇「吸収合併消滅会社」 吸収合併により消滅する会社(749条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「吸収合併消滅株式会社」 株式会社である吸収合併消滅会社(749条1項2号本文)(第五編、743条~816条で使用)

〇「吸収合併消滅持分会社」 持分会社である吸収合併消滅会社(749条1項2号本文)(第五編、743条~816条で使用)

〇「吸収合併存続会社」 吸収合併後存続する会社(749条1項本文)(第五編、743条~816条で使用)

〇「吸収合併存続株式会社」 株式会社である吸収合併存続会社(749条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「吸収合併存続持分会社」 持分会社である吸収合併存続会社(751条1項1号)(第五編第二章第二節、749条~752条で使用)

〇「吸収合併等」 吸収合併、吸収分割又は株式交換(782条1項本文)(第五編第五章第二節、782条~802条で使用)

〇「吸収分割会社」 吸収分割をする会社(758条1号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「吸収分割株式会社」 株式会社である吸収分割会社(758条2号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「吸収分割契約新株予約権」 当該吸収分割承継株式会社の新株予約権の交付を受ける吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(758条5号イ)(第五編、743条~816条で使用)

〇「吸収分割承継会社」 当該会社(757条参照)がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(757条)(第五編、743条~816条で使用)

〇「吸収分割承継株式会社」 株式会社である吸収分割承継会社(758条1号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「吸収分割承継持分会社」持分会社である吸収分割承継会社(760条1号)(第五編第三章第一節、757条~761条で使用)

〇「休眠会社」 株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう(472条1項)(472条で使用)

〇「協定債権」 清算株式会社の債権者の債権(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く)(515条3項)(第二編第九章第二節、510条~574条で使用)

〇「協定債権者」 協定債権を有する債権者(517条本文)(第二編第九章第二節、510条~574条で使用)

〇「業務規程」 電子公告調査の業務に関する規程(949条1項)(949条1項、949条2項で使用)

〇「業務執行者」 業務執行取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう(462条1項本文)(第二編第五章第六節、461条~465条で使用)

〇「銀行」 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう(34条2項)(34条2項、703条1号で使用)

〇「金銭分配請求権」「剰余金の配当ヴァージョン」 当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう(454条4項1号)(第二編第五章、431条~465条で使用)

〇「金銭分配請求権」「清算ヴァージョン」 当該残余財産に代えて金銭を交付することを清算株式会社に対して請求する権利をいう(505条1項本文)(505条で使用)

〇「計算書類」「株式会社ヴァージョン」 貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう(435条2項)(第二編第四章、295条?430条、第二編第五章、431条~465条で使用)

〇「計算書類」「持分会社ヴァージョン」 貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう(617条2項)(第三編第五章、614条~636条で使用)

〇「計算書類等」 次の各号に掲げるもの(442条1項本文)(442条で使用)

一 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間

二 臨時計算書類(前条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 臨時計算書類を作成した日から五年間

〇「決議執行者」 前項ただし書の規定(737条1項但書き参照)により定められた社債権者集会の決議を執行する者(737条2項)(第四編第三章、715条~742条、961条以下で使用)

〇「欠損額」 合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう(631条1項)(631条1項で使用)

〇「現物出資財産」「募集株式ヴァージョン」 同号(199条1項3号参照)の財産(207条1項)(第二編第二章第八節、199条~213条で使用)

〇「現物出資財産」「募集新株予約権ヴァージョン」同号(236条1項3号参照)の財産(284条1項)(第二編第三章第七節、280条~287条で使用)

〇「現物出資財産等」 第二十八条第一号及び第二号の財産(33条10項1号)(第二編第一章、25条~103条で使用)

〇「公告期間」 これら(940条1項、2項参照)の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(940条3項本文)(第七編第五章、939条~959条で使用)

〇「公告の中断」 不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう(940条3項)(940条3項で使用)

〇「効力発生日」「株式買取請求ヴァージョン」 当該行為(116条1項各号参照)が効力を生ずる日(116条3項)(116条、117条で使用)

〇「効力発生日」「事業譲渡等ヴァージョン」 当該行為(467条1項参照)がその効力を生ずる日(467条1項本文)(第二編第七章、467条~470条で使用)

〇「効力発生日」「組織変更ヴァージョン」 組織変更がその効力を生ずる日(744条1項9号)(第五編第一章、743条~747条で使用)

〇「効力発生日」「吸収合併ヴァージョン」 吸収合併がその効力を生ずる日(749条1項6号)(第五編第二章第二節、749条~752条で使用)

〇「効力発生日」「吸収分割ヴァージョン」 吸収分割がその効力を生ずる日(758条7号)(第五編第三章第一節、757条~761条で使用)

〇「効力発生日」「株式交換ヴァージョン」 株式交換がその効力を生ずる日(768条1項6号)(第五編第四章第一節、767条~771条で使用)

〇「効力発生日」「組織変更の手続ヴァージョン」 組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(775条1項)(第五編第五章第一節、775条~781条で使用)

〇「効力発生日」「吸収合併等の手続ヴァージョン」 吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(782条1項本文)(第五編第五章第二節、782条~802条で使用)

〇「債権者集会参考書類」 当該協定債権者が有する協定債権について第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項及び議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(550条1項)(550条1項、550条2項で使用)

〇「財産目録等」「株式会社清算ヴァージョン」 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(492条1項)(492条、493条で使用)

〇「財産目録等」「持分会社清算ヴァージョン」 第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(658条1項)(第三編第八章第三節、658条~659条で使用)

〇「最低責任限度額」 次に掲げる額の合計額(425条1項)(425条1項、427条1項で使用)

一 当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額

イ 代表取締役又は代表執行役 六

ロ 代表取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)又は代表執行役以外の執行役 四

ハ 社外取締役、会計参与、監査役又は会計監査人 二

二 当該役員等が当該株式会社の新株予約権を引き受けた場合(第二百三十八条第三項各号に掲げる場合に限る。)における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額

〇「財務諸表等」 その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む)(951条1項)(951条1項、951条2項で使用)

〇「債務超過」 清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう(510条2号)(510条2号、511条2項で使用)

〇「事業譲渡等」 同条第一項第一号から第四号(467条1項参照)までに掲げる行為(468条1項本文)(第二編第七章、467条~470条で使用)

〇「自己新株予約権」 株式会社が有する自己の新株予約権をいう(255条1項)(第二編第三章、236条~294条で使用)

〇「自己新株予約権付社債」 株式会社が有する自己の新株予約権付社債をいう(255条2項)(255条、256条で使用)

〇「市場取引等」 株式会社が市場において行う取引又は証券取引法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法(165条1項)(165条で使用)

〇「支障部分」 次(887条1項参照)に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分(887条1項本文)(887条で使用)

〇「市町村」 東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区(21条1項)(21条1項で使用)

〇「執行役等」 執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう(404条2項)(第二編第四章第十節、400条~422条で使用)

〇「指定買取人」 対象株式の全部又は一部を買い取る者(140条4項)(第二編第二章第三節第二款、136条~145条で使用)

〇「支払不能」 清算株式会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう(517条1項2号)(第二編第九章第二節第一款、510条~518条で使用)

〇「資本金等」 資本金又は準備金(449条1項本文)(449条で使用)

〇「社員等」 社員又は清算人をいう(828条2項1号)(828条2項で使用)

〇「社外取締役等」 社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(427条1項)(427条で使用)

〇「社債権者集会参考書類」 議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(721条1項)(721条で使用)

〇「社債原簿記載事項」次に掲げる事項(681条本文)(第四編第一章、676条~701条で使用)

一 第六百七十六条第三号から第八号までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)

二 種類ごとの社債の総額及び各社債の金額

三 各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日

四 社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所

五 前号の社債権者が各社債を取得した日

六 社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社債券の数

七 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

〇「社債等」社債及び新株予約権をいう(746条7号ニ)(第五編、743条~816条で使用)

〇「社債発行会社」社債を発行した会社(682条1項)(第四編、676条~742条で使用)

〇「住所等」株主名簿に記載し、又は記録した株主(登録株式質権者を含む。以下この条において同じ。)の住所又は株主が株式会社に通知した場所(457条1項)(457条1項、457条3項で使用)

〇「出資の払戻し」出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(624条1項)(第三編、575条~675条で使用)

〇「出資の履行」「設立ヴァージョン」 前条(34条)第一項の規定による払込み又は給付(35条)(第二編第一章、25条~103条で使用)

〇「出資の履行」「募集株式ヴァージョン」 第一項(208条1項参照)の規定による払込み又は前項(208条2項参照)の規定による給付(208条3項)(第二編第二章第八節第四款、208条~209条で使用)

〇「出資払戻額」 合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(632条2項)(第三編第五章第七節第四款、632条~634条で使用)

〇「出席した議決権者」「特別清算債権者集会ヴァージョン」 議決権を行使することができる協定債権者をいう(554条1項1号(第二編第九章第二節第八款九款、546条~562条で使用)

〇「出席した議決権者」「社債権者集会ヴァージョン」議決権を行使することができる社債権者をいう(724条1項)(第四編第三章、715条~742条で使用)

〇「取得総数」 同条第一項第一号(157条1項1号参照)の数(159条2項)(159条2項で使用)

〇「取得対価」 全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは、当該金銭等(171条1項1号本文)(171条で使用)

〇「取得日」 株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日(171条1項3号)(第二編第二章第四節第四款、171条~173条で使用)

〇「種類」 第六百七十六条第三号から第八号までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(681条1号)(第四編、676条~742条で使用)

〇「承継債務額」 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額(795条2項1号)(795条2項1号、795条2項2号で使用)

〇「承継資産額」 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産の額として法務省令で定める額(795条2項1号)(795条2項1号、795条2項2号で使用)

〇「証券発行新株予約権」 新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であって、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行することとする旨の定めがあるものをいう(249条3号ニ)(第二編第三章、236条~294条で使用)

〇「証券発行新株予約権付社債」 新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行することとする旨の定めがあるものをいう(249条1項2号)(第二編第三章、236条~294条で使用)

〇「招集権者」「取締役会ヴァージョン」 同項ただし書(366条1項但書き参照)の規定により定められた取締役(366条2項)(第二編第四章、295条~430条で使用)

〇「招集権者」「精算人会ヴァージョン」 同項ただし書(490条1項但書き参照)の規定により定められた清算人(490条2項)(490条2項で使用)

〇「招集者」「特別清算債権者集会ヴァージョン」 債権者集会を招集する者(548条1項本文)(第二編第九章第二節第八款、546条~562条で使用)

〇「招集者」「社債権者集会ヴァージョン」 社債権者集会を招集する者(719条本文)(第四編第三章、715条~742条で使用)

〇「譲渡会社」 事業を譲渡した会社(21条1項)(第一編第四章、21条~24条で使用)

〇「譲渡制限株式等」 譲渡制限株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう(783条3項)(第五編第五章、775条~816条で使用)

〇「譲渡等承認請求」「株式の譲渡ヴァージョン」 次の各号に掲げる請求(138条)(第二編第二章第三節第二款、136条~145条で使用)

一 第百三十六条の規定による請求 次に掲げる事項

イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)

ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称

ハ 株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

二 前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項

イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)

ロ イの株式取得者の氏名又は名称

ハ 株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

〇「譲渡等承認請求」「新株予約権の譲渡ヴァージョン」 次の各号に掲げる請求(264条)(第二編第三章第四節第二款、262条~266条で使用)

一 第二百六十二条の規定による請求 次に掲げる事項

イ 当該請求をする新株予約権者が譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の内容及び数

ロ イの譲渡制限新株予約権を譲り受ける者の氏名又は名称

二 前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項

イ 当該請求をする新株予約権取得者の取得した譲渡制限新株予約権の内容及び数

ロ イの新株予約権取得者の氏名又は名称

〇「譲渡等承認請求者」 譲渡等承認請求をした者(139条2項)(第二編第二章第三節第二款、136条~145条で使用)

〇「証明者」「設立ヴァージョン」 第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(52条3項)(52条3項で使用)

〇「証明者」「募集株式ヴァージョン」 第二百七条第九項第四号に規定する証明をした者(213条3項)(213条で使用)

〇「証明者」「募集新株予約権ヴァージョン」 第二百八十四条第九項第四号に規定する証明をした者(286条3項)(286条で使用)

〇「消滅会社等」「吸収合併等の手続ヴァージョン」 吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(798条1項)(第五編第五章第二節第二款第一目、794条~801条で使用)

〇「消滅会社等」「新設合併等の手続きヴァージョン」 新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(806条3項)(第五編第五章第三節、803条~816条で使用)

〇「消滅会社等の株主等」「簡易合併等ヴァージョン」 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(796条3項1号イ)(796条3項1号で使用)

〇「消滅会社等の株主等」「三角合併ヴァージョン」 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(800条1項)(800条1項で使用)

〇「消滅株式会社等」「吸収合併等の手続ヴァージョン」 次の各号に掲げる株式会社(782条1項)(第五編第五章第二節第一款第一目、782条~792条で使用)

一 吸収合併消滅株式会社

二 吸収分割株式会社

三 株式交換完全子会社

〇「消滅株式会社等」「新設合併等の手続きヴァージョン」 次の各号に掲げる株式会社(803条1項)(第五編第五章第三節第一款第一目、803条~812条で使用)

一 新設合併消滅株式会社

二 新設分割株式会社

三 株式移転完全子会社

〇「新株予約権買取請求」「通常ヴァージョン」 前項の規定(118条1項参照)による請求(118条2項)(第二編第二章第一節、104条~120条で使用)

〇「新株予約権買取請求」「組織変更の手続ヴァージョン」 前項の規定(777条1項参照)による請求(777条2項)(第五編第五章第一節第一款、775条~781条で使用)

〇「新株予約権買取請求」「吸収合併等の手続ヴァージョン」 前項の規定(787条1項参照)による請求(787条2項)(第五編第五章第二節第一款第一目、782条~792条で使用)

〇「新株予約権買取請求」「新設合併等の手続きヴァージョン」 前項の規定(808条1項参照)による請求(808条2項)(第五編第五章第三節第一款第一目、803条~812条で使用)

〇「新株予約権取得者」 新株予約権を当該新株予約権を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く)(260条1項)(第二編第三章第四節、254条~272条の2条で使用)

〇「新株予約権無償割当て」 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(277条)(第二編第三章第六節、277条~279条で使用)

〇「新設合併契約等」 当該各号(803条1項各号参照)に定めるもの(803条1項)(第五編第五章第三節、803条~816条で使用)

〇「新設合併契約等備置開始日」 次に掲げる日のいずれか早い日をいう(803条2項)(803条1項で使用)

一 新設合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)

二 第八百六条第三項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日

三 第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日

四 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

五 前各号に規定する場合以外の場合には、新設分割計画の作成の日から二週間を経過した日

〇「新設合併消滅会社」 新設合併により消滅する会社(753条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「新設合併消滅株式会社」 株式会社である新設合併消滅会社(753条1項6号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「新設合併消滅持分会社」 持分会社である新設合併消滅会社(753条1項6号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「新設合併設立会社」 新設合併により設立する会社(753条1項本文)(第五編、743条~816条で使用)

〇「新設合併設立株式会社」 株式会社である新設合併設立会社(753条1項2号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「新設合併設立持分会社」 持分会社である新設合併設立会社(755条1項2号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「新設合併等」 新設合併、新設分割又は株式移転(804条4項)(第五編第五章第三節、803条~816条で使用)

〇「新設分割会社」 新設分割により新設分割をする会社(763条5号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「新設分割株式会社」 株式会社である新設分割会社(763条5号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「新設分割計画新株予約権」 当該新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受ける新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(763条10号イ)(第五編、743条~816条で使用)

〇「新設分割合同会社」 新設合併消滅持分会社又は合同会社である新設分割会社(813条2項)(第五編第五章第三節、803条~816条で使用)

〇「新設分割設立会社」 新設分割により設立する会社(763条本文)(第五編、743条~816条で使用)

〇「新設分割設立株式会社」株式会社である新設分割設立会社(763条1号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「新設分割設立持分会社」 持分会社である新設分割設立会社(765条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「請求者」「株主名簿ヴァージョン」 当該請求(125条2項参照)を行う株主又は債権者(125条3項1号)(125条3項で使用)

〇「請求者」「新株予約権原簿ヴァージョン」 当該請求(252条2項参照)を行う株主又は債権者(252条3項1号)(252条3項で使用)

〇「請求者」「会計帳簿ヴァージョン」 当該請求(433条1項参照)を行う株主(433条2項1号)(433条2項で使用)

〇「責任追及等の訴え」 発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え(847条1項)(第七編第二章第二節、847条~853条で使用)

〇「設立会社」 新設合併設立会社、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社(803条1項本文)(第五編第五章第三節第一款第一目、803条~812条で使用)

〇「設立株式会社」 新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(814条1項)(第五編第五章第三節第二款第一目、814条~815条で使用)

〇「設立時委員」 次に掲げる者(48条1項1号)(28条2項で使用)

イ 株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者

ロ 株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者

ハ 株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者

〇「設立時種類株主」 ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう(84条)(第二編第一章第九節、57条~103条で使用)

〇「設立時募集株式」 同項(57条1項)の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう(58条1項)(第二編第一章第九節、57条~103条で使用)

〇「設立時募集株式の払込金額」 設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう(58条1項2号)(第二編第一章第九節、57条~103条で使用)

〇「設立時役員等」 設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(39条3項)(第二編第一章第四節、38条~45条で使用)

〇「設立持分会社」 新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(816条1項)(816条1項、816条2項で使用)

〇「全部取得条項付種類株式」 第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう(171条1項)(第二編第二章第四節第四款、171条~173条で使用)

〇「総会議案提案取締役」 当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるものをいう(462条1項1号イ)(462条1項で使用)

〇「創立総会参考書類」 議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(70条1項)(第二編第一章第九節第二款、65条~86条で使用)

〇「組織変更計画備置開始日」 次に掲げる日のいずれか早い日をいう(775条2項)(775条1項で使用)

一 組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日

二 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第七百七十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日

三 第七百七十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

〇「組織変更後株式会社」 組織変更後の株式会社(746条1号)(746条で使用)

〇「組織変更後持分会社」 組織変更後の持分会社(744条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

〇「存続会社等」 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(784条1項)(第五編第五章第二節第一款第一目、782条~792条で使用)

〇「存続株式会社等」 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(794条1項)(第五編第五章第二節第二款第一目、794条~801条で使用)

〇「存続持分会社等」 次の各号に掲げる行為をする持分会社(802条1項本文)(802条で使用)

一 吸収合併(吸収合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)

二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

三 株式交換による株式会社の発行済株式の全部の取得

〇「貸借対照表等」 第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項(495条1項参照)の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む)(496条1項)(496条で使用)

〇「対象株式」 当該譲渡等承認請求(138条参照)に係る譲渡制限株式(以下この款においてという。)(140条1項)(第二編第二章第三節第二款、136条~145条で使用)

〇「対象業務執行社員」 持分会社の業務を執行する社員(860条本文)(860条、861条2号で使用)

〇「対象社員」 持分会社の社員(859条本文)(859条、861条1号で使用)

〇「対象役員等」 発起人、設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清算人(542条1項)(第二編第九章第二節第七款、540条~545条、858条2項、899条3項で使用)

〇「代理商」 会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう(16条)(第一編第三章第二節、16条~20条で使用)

〇「単元未満株式売渡請求」 単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう(194条1項)(194条で使用)

〇「担保権」 第五百二十二条第二項に規定する担保権(538条2項)(538条、539条で使用)

〇「担保権者」 当該担保権(522条2項参照)を有する者(538条2項)(538条、539条で使用)

〇「担保権の実行の手続等」 清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう(516条)(516条で使用)

〇「中間配当」 一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る)(454条5項)(454条5項で使用)

〇「調査機関」 公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(941条)(第七編第五章第二節、941条~959条で使用)

〇「調査記録簿等」調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(955条1項)(955条、974条2号で使用)

〇「調査命令」 次に掲げる事項について、調査委員による調査を命ずる処分(522条1項本文)(522条1項、533条、892条1項、892条2項で使用)

一 特別清算開始に至った事情

二 清算株式会社の業務及び財産の状況

三 第五百四十条第一項の規定による保全処分をする必要があるかどうか。

四 第五百四十二条第一項の規定による保全処分をする必要があるかどうか。

五 第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をする必要があるかどうか。

六 その他特別清算に必要な事項で裁判所の指定するもの

〇「帳簿資料」「株式会社清算ヴァージョン」 清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(508条1項)(508条で使用)

〇「帳簿資料」「持分会社清算ヴァージョン」 清算持分会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(672条1項)(672条で使用)

〇「通常清算事件」 第二編第九章第一節(第五百八条を除く。)の規定による申立てに係る事件(880条1項)(880条1項、880条2項で使用)

〇「定款変更日」 当該定款の変更(118条1項1号参照)が効力を生ずる日(118条3項)(118条、119条で使用)

〇「電子公告関係規定」 (943条1号参照)(943条1号)(943条1号で使用)

〇「電子公告調査」同条(941条参照)の規定による調査(942条1項)(第七編第五章第二節、941条~959条、973条以下で使用)

〇「当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社」 当該調査機関を子会社とする株式会社をいう(947条2号)(947条2号で使用)

〇「登録」 前条(941条参照)の登録(942条1項)(第七編第五章第二節、941条~959条で使用)

〇「登録抹消日」 次に掲げる日のいずれか早い日(230条1項)(230条で使用)

一 当該株券喪失登録が抹消された日

二 株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日

〇「特別清算裁判所」 当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所(880条1項)(857条、858条3項、第七編第三章第三節、879条~906条で使用)

〇「特別清算事件等」 特別清算事件、破産事件、再生事件又は更生事件(879条1項)(879条で使用)

〇「特別取締役」 あらかじめ選定した三人以上の取締役(373条1項)(第二編第四章、295条~430条で使用)

〇「取締役会議案提案取締役」 当該取締役会に議案を提案した取締役(委員会設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるものをいう(462条1項1号ロ)(462条1項で使用)

〇「取締役等」「募集株式ヴァージョン」 次に掲げる者(213条1項)(213条で使用)

一 当該募集株式の引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの

二 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの

三 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(委員会設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの

〇「取締役等」「新株予約権ヴァージョン」次に掲げる者(286条1項)(286条で使用)

一 当該新株予約権者の募集に関する職務を行った業務執行取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの

二 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの

三 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(委員会設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの

〇「配当額」「持分会社通常ヴァージョン」 持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(623条1項)(623条1項で使用)

〇「配当額」「合同会社ヴァージョン」 利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(628条)(第三編第九章第七節第三款、628条~631条で使用)

〇「払込期日」 同号(238条1項5号参照)の期日(246条1項)(246条3項で使用)

〇「反対株主」「通常ヴァージョン」 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう(116条2項)(116条1項で使用)

一 前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主

〇「反対株主」「事業譲渡等ヴァージョン」次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう(469条2項)(469条1項で使用)

一 事業譲渡等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該事業譲渡等に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該事業譲渡等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主

〇「反対株主」「吸収合併等・消滅株式会社等ヴァージョン」 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主(第七百八十三条第四項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主を除く。)をいう(785条2項)(785条1項で使用)

一 吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主

〇「反対株主」「吸収合併等・存続株式会社等ヴァージョン」 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう(797条2項)(797条1項で使用)

一 吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該存続株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主

〇「反対株主」「新設合併等・消滅株式会社等ヴァージョン」 次に掲げる株主をいう。

一 第八百四条第一項の株主総会(新設合併等をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。)に先立って当該新設合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

〇「販売等」 販売、賃貸その他これらに類する行為をいう(15条)(15条で使用)

〇「プログラム」 電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう(944条1項1号本文)(944条1項1号で使用)

〇「文書等」裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(886条1項)(886条、887条1項で使用)

〇「分配可能額」第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額(461条2項参照)を減じて得た額をいう(461条2項本文)(第二編第五章第六節、461条~465条で使用)

〇「報酬等」取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(361条1項本文)(第二編第四章、295条~430条で使用)

〇「募集株式」当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう(199条1項本文)(第二編第二章第八節、199条~213条で使用)

〇「募集株式の払込金額」募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう(199条1項2号)(第二編第二章第八節、199条~213条で使用)

〇「募集事項」「募集株式ヴァージョン」前項各号(199条1項各号参照)に掲げる事項(199条2項)(第二編第二章第八節、199条~213条で使用)

〇「募集事項・募集新株予約権ヴァージョン」次に掲げる事項(238条1項)(第二編第三章第二節、238条~248条で使用)

一 募集新株予約権の内容及び数

二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨

三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法

四 募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)

五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日

六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項

七 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め

〇「募集社債」 当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう(676条本文)(第四編、676条~742条で使用)

〇「募集新株予約権」当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう(238条1項本文)(第二編第三章、236条~294条で使用)

〇「無記名社債」無記名式の社債券が発行されている社債をいう(681条4号)(第四編、676条~742条で使用)

〇「募集新株予約権の払込金額」 募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう(238条1項3号)(第二編第三章、236条~294条で使用)

〇「無記名新株予約権」無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権(249条1号)(第二編第三章、236条~294条で使用)

〇「無記名新株予約権付社債」 無記名式の新株予約権付社債券(証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行することとする旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう。以下同じ。)が発行されている新株予約権付社債(249条1項2号)(第二編第三章、236条~294条で使用)

〇「名義人」第一号(221条1号参照)の株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者(221条3号)(第二編第二章第九節第三款、221条~233条で使用)

〇「申込者」「募集設立ヴァージョン」 第三項(59条3項参照)の申込みをした者(59条5項)(第二編第一章第九節第一款、57条?64条で使用)

〇「申込者」「募集株式ヴァージョン」 第二項(203条2項参照)の申込みをした者(203条5項)(第二編第二章第八節第二款、203条~206条で使用)

〇「申込者」「募集新株予約権ヴァージョン」 第二項(242条2項参照)の申込みをした者(242条5項)(第二編第三章第二節第二款、242条~245条で使用)

〇「申込者」「社債ヴァージョン」 第二項(677条2項参照)の申込みをした者(677m条5項)(第四編第一章、676条~701条で使用)

〇「申込総数」 同項(159条1項参照)の株主が申込みをした株式の総数(159条2項)(159条2項で使用)

〇「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」 前条(860条参照)の訴え(861条2号、862条、937条1項1号ヲで使用)

〇「持分会社の社員の除名の訴え」 第八百五十九条の訴え(861条1号)(861条1号、862条、937条1項1号ルで使用)

〇「持分等」 持分会社の持分その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう(783条2項)(783条で使用)

〇「持分払戻額」 合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(635条1項)(第三編第五章第七節第五款、635条~636条で使用)

〇「役員」 取締役、会計参与及び監査役をいう(329条)(第二編第四章第三節、329条?347条、371条4項、394条3項、第七編第二章第三節、854~856で使用)

〇「役員等」 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(423条1項)(第二編第四章第十一節、423条~430条で使用)

〇「役員等責任査定決定」 対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(545条1項)(545条、858条、899条で使用)

〇「譲受会社」 事業を譲り受けた会社(22条1項)(第一編第四章、21条~24条で使用)

〇「利益額」 持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう(623条1項)(第三編第五章、614条~636条で使用)

〇「理事等」 理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう(943条3号)(943条3号、947条で使用)

〇「臨時決算日」 最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(441条1項本文)(441条1項で使用)

〇「割当日」 募集新株予約権を割り当てる日(238条1項4号)(第二編第三章第二節、238条~248条で使用)

カテゴリー 各種書類一覧

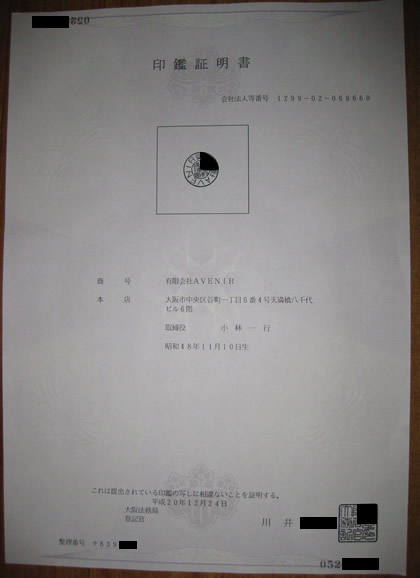

法人の印鑑証明書と印鑑カード

今日は前回の「個人の印鑑証明書」に続き、うちの会社の法人の印鑑証明書とカードをアップしますV(^-^)

上の写真が印鑑証明書で下の写真がその印鑑カードですね。

印鑑証明書の真ん中からちょい上あたりにドーンとどでかくハンコの印影がありますが、これが法務局に届けているうちのハンコ(代表者の印)です。

登記の申請をするときは申請書にこのハンコを押して申請します。

そうすると法務局では届出印と申請書のハンコが同じものかを、照らし合わせてチェックするので、うん、ちゃんと代表者が申請しているなってことを納得してもらえるわけです。

うちの特殊なところとしては、特例有限会社という点ですねφ(◎◎ヘ)

そのため、株式会社と異なり、役員の任期や計算書類の公告義務とかもないんで、経費は安く抑えれるというメリットがあります(^^*)

情報保護のためにちょこちょこ黒ずみで消してますが、あーこんな感じか~っていうニュアンスだけでもなんとなく感じとってくださいね

C= C= ┌( ̄ー ̄)┘

カテゴリー 不動産登記法

住居表示の実施について考えてみるの巻

今日は果てしなく細かいテーマ

「住居表示の実施」

を扱いたいと思います(((( ̄ー ̄;)/ ふーやっちゃったよ。

「住居表示の実施」は名義変更の登記をするときにやれ申請が必要なのかとか、登録免許税がかかるのかどうなのよ?とかで出てきます。

そもそもこの「住居表示の実施」ってなに?って話です。

なかなか自分もイメージがわかなく覚えるのが苦痛なところなのでいろいろ調べてみましたφ(◎◎へ)

「住居表示の実施」とは住所の表し方の一つです。

この住居表示が実施されていない地域は土地の番号をもとに住所が定められています。

例えば、

-

ひこまる市おっとと町1800番地

みたいな感じです。

しかし、これではその住所のお店や事務所に行こうと思っても

どこなのかわかりづらくてなかなか目的地にたどりつけない

キョロキョロ(T_T ))(( T_T)ドコドコ

という問題があります。。

桁数多すぎなんですよね。

そこで「住居表示の実施」ですよ!

住居表示の実施をすると

-

ひこまる市おっとと町1800番地

が

-

ひこまる市おっとと2丁目5番6号

みたいになります。

皆さんこれだと見慣れてる方も多いんではないでしょうか。

実は政令指定都市では京都を除いて全て 「住居表示の実施」がされたみたいです(ヘ^^)ノ"ヘ(;>o<)シ バトンタッチ!

こうするとワンブロックをひとつの番にして、その中で右回りに号が並んでいるとかの法則を決めれば、知らない町でも目的の住所にすぐたどりつけてラッキーですよね。

郵便局の人も郵便物の配達がすごくし易くなりますV(^-^)

建物に番号をつけるので、不動産登記の地番と違い、分筆なんかをしても番号がくずれたり、枝番が発生したりする事がないという隠れたメリットもあるんですね

ところで、蛇足ですが(というより最初から蛇足ですが(汗))住居表示の実施は2月1日にする地域が多いらしいのですが、それは年賀状の配達を考慮するためだそうです。

どうですか、イメージがわきましたか?

これで皆さんも「住居表示の実施」アレルギーをなくしてくださいね~C= C= C= (((((( *≧∇)ノノノ

次回は比較で「行政区画の変更」を扱いたいと思います(^^*)

トップページ > 法律の具体的イメトレ > 不動産登記法 > 続いて行政区画について考えてみるの巻カテゴリー 不動産登記法

続いて行政区画について考えてみるの巻

皆さんどもです!しかし、なんだか驚異的な寒さになってきましたね~ Zzz o(_ _*)√ ̄│ ←コタツに永住したい。。

前回 は住居表示の実施について見ましたが、今回は行政区画の変更を扱います。

実は両者は全然違う制度なんです!

「行政区画」とは国家が円滑な国家機能を執行するために領土を細分化した区画のことをいいます。

つまり都道府県とか市町村、特別区とかですね。

行政区画の変更の一例としては「市町村の合併」なんかがあります。

例えば、平成13年に東京の「田無市」と「保谷市」が合併して「西東京市」になりました。

このような行政区画の変更があると、登記されている人の住所が必然的に変わることになり、それをどのように登記上反映させるかが問題になります。

この点、表示の登記はみなし規定があるので(不動産登記規則92条)法務局が職権で勝手に住所を変更してくれます

○o。―y(´▽`*)スパスパ 楽じゃの~

上の例で言えば、田無市にある不動産の表示部分は 「田無市」→ 「西東京市」に法務局が変更してくれているわけです。

しかし、権利の登記は不動産登記規則92条のようなみなし規定がありません(。´Д⊂)

そのため、甲区の所有権者の住所が「田無市」の場合、法務局の方で職権により「西東京市」とはしてくれないので、それがなんとなく気持ち悪いという人は住所変更の登記を申請する必要があります(まーやらなくてもなんの問題もないと思いますが)

ちなみに、田無市在住だったAさんが不動産を売却する場合、前提として名義変更の登記をしないといけないのでしょうか?

職権で変更されていない以上、「田無市」のAさんと「西東京市」のAさんでは同一性がないので、却下されるのが当然のようにも思われます。

しかし、実務上の取扱では、前提として、 「田無市」→ 「西東京市」の名変をやらずに、所有権移転登記の申請書に義務者の住所を直接 「西東京市」と記載しても受理する扱いだそうです。

まーさすがにそこに住んでいる人なら市が合併された事くらい誰でも知ってますからね。そこまで形式的に手続きを踏ませなくてもいいということでしょうか。

お役所さんもたまには柔軟で粋なはからいをしてくれますね(^-^)V

ただ、この行政区画の変更における名変不要の扱いは単に実務的なもので法律上の根拠はない(と思う)から多分試験にはでない(と思いたい)かな。

とかいいつつ出たら申し訳ないです~Σ(´▽`ノ)ノ

カテゴリー 商業登記法

会社設立時の支店VS支配人

タイトルだけ見るとなんのこっちゃいって感じです(^^*)

何が言いたいかといいますと、会社を設立するとき、最初からバリバリ手広くやっていくぞ系の会社は設立と同時に「支店」 を設置したり、「支配人」 を選任したりすることもあるわけです。

そういうときに登記申請書の「登記の事由」 になんと書くか?

仮に「支店」 も「支配人」 も両方設立と同時に登記する場合、登記の事由は以下のようになります。

-

年月日発起(募集)設立の手続き終了

支配人選任

つまり、「支配人」 を選任したという事は書くけど「支店」 を設置したという事は書かないんですよね。

覚え方なんですが、、会社法911条3項 にカギがあります。

同条項は会社を設立する際に登記する事項のカタログです。

3号に注目していただきたいんですが「本店及び支店~」とあり、支店は設立登記の登記事項の一部をなしているんですね。

だから登記の事由に設立とは別途、支店を設置したことを掲げる必要がありません。

これと連動して支店設置に関する登録免許税を納める必要もありません。

会社設立後に支店設置の登記をすると、登録免許税6万円かかるので、支店を設置する予定の会社は設立と同時に設置しといた方がものごっつい節税になります (○^∇^)_$ 貯蓄貯蓄

これに対して、「支配人」は911条3項のカタログにはありません。

実はひっそり918条に書いているんですよね。ゆえに設立の一部とはみなされないので、登記の事由にも設立とは別に書くし、登録免許税も支配人選任分として別途、3万円を納める必要があります。

書き方としてはこんな感じですね(設立の登録免許税を15万円とする)

-

金18万円

内訳 設立 金15万円

支配人選任 金3万円

「911条3項に規定されているか否か」

これがおおもとの考え方なので、設立時における支店と支配人の登記の事由、登録免許税はこれにリンクさせて違いを覚えちゃってくださいね!!

トップページ > 法律の具体的イメトレ > 商法 > 会社法73条と309条2項の違いを徹底的に追及するの巻カテゴリー 商法

会社法73条と309条2項の違いを徹底的に追及するの巻

会社法の73条と309条2項。。似て非なり。。

73条は創立総会の決議要件で、309条2項は株主総会の特別決議の要件なんですが、両者はなんかすごく似ているように見えるんですよね(*ToT)人(T-T*) おおっ友よ

読めば読むほど同じように見えてくるというか僕の語学力のなさのせいなんでしょうがr(^^;)

最近ちょっとずつ分かってきたんで両者の違いを徹底解明したいと思います!!

まずは309条2項です(条文中のカッコ内と一部を省略)

- 「株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。」

こちらは書式でもよく計算するんで、分かりやすいんですよ6("ー )

例えば100個議決権があったら、そのうち過半数の51個の議決権が参加されていないとその時点でアウト。

仮に60個の議決権が参加されたとすると、更に要件をしぼり、3分の2以上、つまり20個以上の賛成により議決が成立すると。

つまり 2重のしぼりをかけているわけですね。

次に73条です。

- 「創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う」

これがなんとも悩ましい。。

繰り返しますけど、309条2項と同じようなことを言っているように読めるんです。

実は違います。

309条2項で言うところの「過半数」はこれだけ 「出席」する必要があるという要件であるのに対して、73条2項の「過半数」はこれだけ 「賛成」する必要があるという要件なんですね。

もう一度各条文の前段部分だけよく見ると違う作りになっている事がわかります。

つまり309条2項と同じ事例(60個の参加、20個の賛成)の場合、確かに 20個というのは出席した議決権の3分の2以上という73条の後段の要件は満たします。

しかし、100個の議決権のうちの過半数、つまり51個の賛成(出席ではない)が必要なので、20個では足りず、結局決議不成立になります。

上記比較でもわかるとおり、73条の方が、2重のしぼりではなく、前段、後段独立の要件である以上、厳しい条件なんですね。

なんか分かりにくい説明ですが、両者の違いはこんな感じかと思います(((( ̄ー ̄;)/

トップページ > 比較集 > 不動産登記法 > 数次相続の考え方カテゴリー 不動産登記法

数次相続の考え方

いよいよ司法学院の答練が始まりました(o°▽°)o去年の本試験以来、久々に書式書いたんですが、やはりスピード感、知識ともに鈍ってますね~こっからあと半年、右肩上がりで成績を上げていかねば

(^^;)ゞ

さて、その司法学院の答練で出たネタなんですが、 「数次相続」を今日は取り上げたいと思います!

〇 事例1(所有権移転登記・中間が単独相続の場合)

例えば、所有権者として甲区1番に登記されている甲が平成15年2月10日に死亡して乙が相続した。

しかし乙への相続登記の前に乙も平成20年5月10日に死亡して乙が丙を相続した。

この場合は中間の乙が単独相続なので、ダイレクトに甲から丙へと相続登記をする事ができます。

「みき」となる考え方は

「中間の相続が単独相続か否か」

です。

他の相続人もいたが放棄等の事情により、結果的に中間が単独相続になった場合も同様に直接現在の相続人への相続登記が可能です。

例えば、上記事例で乙の他に丁も甲を相続していたが、丁は相続の放棄をしていたような場合。

結果的に中間の乙は単独相続になるので、甲から丙へダイレクトに相続登記ができます。

申請書の一部を示すと以下のようになります。

登記の目的 所有権移転登記

原因 平成15年2月10日乙相続、平成20年5月10日相続

申請人 相続人(被相続人甲)

丙

原因が特殊ですね。

最終相続人へのダイレクト登記だけど、ちゃんと中間もあるんだよという事は示す必要があるので、原因を2つ並べます。

このとき最終の相続人である丙目線で原因の書き方を構成すると考えれば覚え易いかも。

つまり乙から丙を「主」と考えて、甲から乙を「従」と考える。

「主」である乙から丙への原因は通常の相続登記の原因と同じ書き方。

そして、「従」である甲から乙の部分はメインではないので、誰への相続か申請人の欄から判断しがたく、「乙相続」のように誰が相続をしたのかを念押しで書くと。

あくまで覚えるときの僕のイメージです。もちろんどっちの相続が「主」で、どっちが「従」という実体上の関係があるわけではありません。

〇 事例2(所有権移転登記・中間が単独相続じゃない場合)

例えば、所有権者として甲区1番に登記されている甲が平成15年2月10日に死亡して、乙、丙が相続した。

更に相続登記をする前に乙が平成20年5月10日に死亡して、丁が相続した。

このような事例の場合、中間の乙、丙は単独相続ではないので、一度、乙、丙に相続登記をした上で、乙から丁への乙持分全部移転登記をする必要があります。

中間が乙のみの単独相続ではないからです。

申請書の一部を示すと以下のようになります。

1件目

登記の目的 所有権移転登記

原因 平成15年2月10日相続

申請人 相続人(被相続人甲)

持分2分の1 乙

2分の1 丙

2件目

登記の目的 乙持分全部移転

原因 平成20年5月10日相続

申請人 相続人(被相続人乙)

持分2分の1 丁

ダイレクト登記ができないので、原則どおり2件に登記をわけるだけですね

〇 事例3(所有権保存登記・中間が単独相続の場合)

事例1と同じ事例を使います。

ただし、甲が所有権者として甲区に登記されたているわけではなく、単に表示の登記のみしていたという事例。

そのため、所有権移転登記ではなく所有権保存登記が問題になります。

事例1と同じく、乙をすっ飛ばして、ダイレクトに丙による所有権保存登記が可能です。ただし、申請人の書き方がちょっと変わります(もちろん目的や原因も)

申請書の一部を示すと以下のようになります。

登記の目的 所有権保存登記

原因 なし

申請人 所有者(被相続人甲)

(上記相続人亡乙)

丙

特殊性は所有権保存登記なので、原因の記載が不要なこと。

そのかわりといっちゃなんですが、ちゃんと中間があるということをどっかに示す必要があります。

そのため「上記相続人亡乙」といった具合で中間者を申請人の欄で示す。

ここが、中間者を原因の欄で示している所有権移転登記(事例1)との違いですね。

〇 事例4(所有権保存登記・中間が単独相続じゃない場合)

事例2と同じ事例を使います。

但し、甲が所有権者として甲区に登記されたているわけではなく、単に表示の登記のみしていたという事例。

そのため、所有権移転登記ではなくやはり所有権保存登記が問題になります。

ここが思いっきり特殊なんですが、中間が単独相続でないにも関わらず、ダイレクトに現在の相続人である丙と丁への所有権保存登記ができます。

理由は所有権保存登記の場合、申請書に登記原因を記載しないから、このようなすっ飛ばし登記が可能というわけです。

申請書の一部を示すと以下のようになります。

登記の目的 所有権保存登記

原因 なし

申請人 所有者(被相続人甲)

持分2分の1 丙

(被相続人甲)

(上記相続人亡乙)

2分の1 丁

1番書き方がややこしいですね。

書き方としては

所有者(被相続人甲)

持分2分の1 亡乙

2分の1 丙

(被相続人乙)

2分の1 丁

のように被相続人甲をくくるやり方もありえたかと思います。

しかし、ここは最終相続人目線で書いているんですね。

最終相続人である丙と丁がどういう過程をたどって最終的に権利を取得したか。そういう視点で記載されているんだという感覚で覚えれば、記憶として若干定着し易くなるのではないでしょうか。

以上、4点まとめましたが、ここは書式の雛形を覚えるのにかなり苦労するところなので、前々からまとめる必要があるなーと思ってたんです。

まとめ方をいろいろあるところだとは思いますがぜひぜひ参考にしてみてくださいね~!!

トップページ > 比較集 > 不動産登記法 > 抵当権の債務者変更でややこしい系カテゴリー 不動産登記法

抵当権の債務者変更でややこしい系

今日はバラク・オバマ氏の就任式。どんな演説をしてくれるのか楽しみですね~ 僕たちも今年は資格を取得して人生の「change!!」を迎えたいですね(*^ー^)/°

今日は抵当権の債務者が変更した場合の記載方法でややこしいやつをまとめました。

〇 免責的債務引受

原因 年月日免責的債務引受

変更後の事項 債務者 甲

〇 重畳的債務引受

原因 年月日重畳的債務引受

追加する事項 連帯債務者 甲

重畳的債務引受の場合、赤い部分が書き方として特殊ですね。

上記2つと似た感じなんですが、書き方がだいぶ異なるものに以下の書式があります(なかなか覚えられないんですよねr(^^;) )

抵当権の債務者Aが死亡して、甲、乙、丙が分割で相続した。更に乙、丙の債務を甲が引き受けたという事例

〇 相続人の債務引受

原因 年月日乙、丙の債務引受

変更後の事項 債務者 甲

この登記を申請する前に債務者をAから甲、乙、丙とする債務者の変更登記を申請する必要があります。

なお、債務引受ではなく、遺産分割により甲が単独の債務者になった場合(まだ甲から甲、乙、丙への相続登記はされていない)は、事前の甲、乙、丙への相続登記は不要で、ダイレクトに甲を債務者とする相続登記ができます。

ちなみに甲、乙、丙を債務者とする相続登記をしちゃったあとに遺産分割により甲のみが債務者となった場合、原因を年月日遺産分割とし、甲、乙、丙から甲への債務者の変更登記をします。

いやーいろんなパターンがあってややこしいですね^^

カテゴリー 商業登記法

支配人の書き方まとめ

なんでもイギリスのポンドが史上最安値を更新したらしいです。海外なんて行く機会はなかなかないんですが、米ドルも安いし、海外旅行を考えている方は今が行き時かもしれませんねε=ε=ε=┏(; ̄▽ ̄)┛

今日は会社の支配人を置いてる場合の「登記の事由」と「登記すべき事項」をまとめてみました。

ちょっとずつ書き方が違くてここもなかなか覚えられないところなんですよね( ̄ー ̄;

まずは「登記の事由」からです!!

| 変更事実 | 登記の事由 |

|---|---|

| 選任したとき | 「支配人の選任」 |

| 移転したとき | 「支配人を置いた営業所移転」 |

| 廃止したとき | 「支配人の代理権消滅」 |

なんと、支配人を選任、移転、廃止する各場面で全部書き方が全然違うんですね( ̄◇ ̄;) ハゥー

次に「登記すべき事項」です!

| 変更事実 | 登記すべき事項 |

|---|---|

| 選任したとき | 支配人の氏名及び住所 ひこまる市おっとと町5番地 甲 支配人を置いた営業所 ひこまる市おっとと町37番地 |

| 移転したとき | 年月日ひこまる市おっとと町37番地の支配人甲を置いた営業所移転 支配人甲を置いた営業所 ひこまる市おっとと町88番地 |

| 廃止したとき | 年月日ひこまる市おっとと町37番地の支配人甲を置いた営業所廃止 |

登記すべき事項の特殊性はなんといっても「支配人の選任」で年月日を書かなくいい点( -∇-)

あとは、廃止するときが特殊ですよね。登記の事由では「~代理権消滅」って表現なのに、登記すべき事項になると書き方がガラっとかわってます。

移転のときは「登記の事由」も「登記すべき事項」もそんなに書き方が変わらないのと比較すべき点ですね。

書式の書き方は本試験で悩んでいる時間がないので、これを機会にばっちし覚えちゃってくださいね( ^∇^)σ)゜ー゜)プニッ

ではでは~

トップページ > 改正情報 > 法務省通達平成18年3月31日分 > 本店と二人三脚の支配人♪カテゴリー 法務省通達平成18年3月31日分

本店と二人三脚の支配人♪

今日も引き続き支配人の書式問題です。どうでもいいんですが、支配人の問題を見るとホテルの総支配人を連想するのは自分だけでしょうか(*゚▽゚)ノノ

うん、自分だけだなきっと。。

この前答練で間違えたところなんですが、本店に支配人を置いていた場合において、管轄外に本店を移転したケースがちょいややこしい( ^^)

まず旧本店の法務局では

「本店移転」と「支配人を置いた営業所の移転」の両方の登記を申請する必要があります。

つまり(旧本店の管轄法務局申請分)

登記の事由

本店移転

支配人を置いた営業所の移転

登記すべき事項

年月日本店移転

本店 みかん市りんご町45番地

同日みかん市りんご町23番地の支配人甲を置いた営業所移転

支配人甲を置いた営業所 みかん市りんご町45番地

とするのです。

しかーし

実は新本店の法務局では

「本店移転」のみ申請し、「支配人を置いた営業所の移転」の登記を申請する必要がないんです。

なんじゃそりゃ!!!

って感じじゃないですか。

具体的には(新本店の管轄法務局申請分)

登記の事由

本店移転

登記すべき事項

年月日本店移転

本店 みかん市りんご町45番地

だけでいいのです。

昔は両方の法務局で支配人の登記も申請しないといけないようだったので、変更があった部分ですね(平成18年3月31日782号の通達)

支配人の登記はこれを置いた営業所の所在地ではなく、本店の所在地において登記すべき事項と整理されているからだそうです(松井ハンドブックP208)

これに連動して登録免許税も注意です!!

旧法務局では「本店移転」と「支配人を置いた営業所の移転」がそれぞれ3万円ずつ(登録免許税法の区分でネとヲ」で合計6万円になります。

それに対して新法務局では「本店移転」しか申請しないので3万円だけでOKです

それでもトータルで9万円もするんすよね ( T_T)ノ□財布からっぽ。。

トップページ > 比較集 > 不動産登記法 > 前提登記の果てなき旅カテゴリー 不動産登記法

前提登記の果てなき旅

前提登記。。

これに気づかず去年は書式0点なのさ~恨み節~あの日のことは忘れない~~~~m(;ーー)m(;°0°)

ふ~ついつい暗い歌を作ってしまった( ̄ー ̄; ヒヤリ

まー要約すると去年の書式は前提登記を忘れて答案が崩壊したわけです。

こういうのって後から言われると

「そりゃ名変必要よ」

って分かるんですけど、コロンブスの卵と一緒で現場では気づかないんですよね(遠い目)

という事で同じ轍を踏まないためにまとめました!

つまり登記名義人が氏名や住所を変更している場合、登記を申請するには前提としてこれらの変更の登記を申請する必要があるか!?という問題です!

| 事実 | 説明 |

|---|---|

| 1、所有権移転登記の義務者 | 典型例ですね。甲野さくら子がBに所有権を移転したが、実は甲野さくら子は結婚して乙野さくら子になっていた場合。まずは乙野さくら子への氏名変更登記をしてからBへの所有権移転登記をします。 |

| 2、所有権抹消登記における義務者 | せっかく移転した所有権を抹消しちゃうような場合ですね。

例 AからBに所有権移転登記をしたが、Bの氏名変更後に、錯誤により当該所有権移転登記を抹消する場合。 |

| 3、所有権以外の登記の抹消における登記権利者 | 所有権以外の権利の場合、義務者の名変は不要ですが、権利者の場合原則通り必要になります。

例 Aが抵当権者、Bが設定者。Bの氏名に変更があった後にAの抵当権を抹消するケース |

| 4、持分放棄、共有物分割における権利者 | 1、と比較すべき点ですね。本来所有権移転の登記権利者は登記簿にまだ名前が載ってない人なんで、前提登記不要なはず。

しかし、持分放棄等は権利者になる人にも関わらず、もともと登記簿に名前載っちゃってます。だから前提として名変がいるというひっかけ問題ですね。 |

| 5、相続人等による登記(62条)をする場合の登記義務者 | Aが亡くなる前にBに不動産を売却していた。当該所有権移転登記をAの相続人Bが申請する場合にAの氏名等に実は変更があったという場合ですね。 |

| 6、仮登記を申請する場合の登記義務者 | 1、の応用バージョンです。所有権移転登記の場合は当然前提登記が必要ですが、仮登記をするだけの場合でも前提登記は必要になります。

甲野さくら子がBに所有権を移転したが、実は甲野さくら子は結婚して乙野さくら子になっていた場合。 代金の支払いがまだなので、まずは条件付所有権移転仮登記を打つとします。 このとき、乙野さくら子への氏名変更登記をしてから仮登記を申請することになります。 |

| 7、仮登記に基づく本登記 | 6、は仮登記を打つ場合の話ですが、こちらは当該仮登記に基づき、本登記をする場合です。

同じく仮登記義務者の名変必要です。では仮登記権利者の名前が変わっていた場合はどうか? なんとなくイメージ的には仮登記義務者に変更があった場合のみ、名変が必要な感じがするんですが、そんなことはありません。 仮登記権利者の名前に変更があったような場合も、仮登記に基づく本登記をする前提として仮登記権利者の名義を変更する登記をしておく必要があるのです。 仮登記権利者も既に登記されている名義人ですからね。 |

| 8、担保仮登記の本登記前に受戻権の行使があった場合の権利者 | (1)乙が甲に融資。甲の不動産に仮登記担保を設定登記済み。 (2)甲の氏名が変更 (3)まだ担保仮登記の本登記がされていない段階で甲が受戻権を行使 この場合、「受戻権行使による失効」を原因として仮登記の抹消を申請します。甲は抹消するときにおいていまだ登記名義人である以上、名変は必要です。 |

| 9、和解調書に基づき単独で所有権移転登記をする場合の義務者 | これは過去問(平成4年24問2)そのままです。

調書上に登記義務者の表示として、登記上の住所とこれと異なる現在の住所が併記されている場合において、同調書に基づき単独登記をする場合でもちゃんと名変登記を前提としてやっておく必要があります。 |

| 事実 | 説明 |

|---|---|

| 1、所有権以外の登記の抹消における登記義務者 | 抵当権の登記を抹消する場合に抵当権者の氏名(商号)住所(本店)に変更があった場合ですね。「所有権以外」なので抵当権に限らず、買戻権や仮登記上の権利を抹消する場合も名変不要です。 |

| 2、相続登記をする場合の被相続人 | 前提登記が必要なケースの5、との違いに注意。

こちらは被相続人が特に生前誰かに不動産を売却していたわけではなく、相続人がダイレクトに相続する場合ですね。 Aが死亡。息子のBが不動産を相続したが、Aは生前住所を移転していたというケース。 |

| 3、失効申出と有効証明請求 | 登記の申請ではないんですが、一緒にまとめました。

登記識別情報の失効を申し出たり、有効証明の請求をする場合、前提として名変は不要です(不動産登記規則65条4項、68条5項) |

| 4、なんだかんだで戻ってきた系 | タイトルだけでだとさっぱりわからないのですが、甲さんが、不動産買って登記を備えたあとに住所を転々としました。まー転勤とかですかね。でも結局もとの住所に戻ってきた

(*^o^*)オ(*^O^*)カ(*^e^*)エ(*^ー^*)リーー!←お隣さん このような場合、結果的にもとの住所と新しい住所は同じなので、前提としての名変は不要です。 |

| 5、行政区画の変更 | 行政区画の変更があってから、登記を申請する場合ですね。

どういうものかは続いて行政区画について考えてみるの巻 に詳しく流れを記載していますので参考にしてください |

| 6、仮登記に基づく本登記をする場合で義務者が登記名義人でない場合 | 前提登記必要な場合の7、に記載していますが、本来仮登記に基づく本登記をする場合、名変必要です。

しかし、たとえば以下の事例では名変不要です。 (1)甲から乙に所有権移転。仮登記を申請して登記済み この場合、甲は既に登記名義人ではないですが、(3)の登記を申請する際に登記義務者になります。 かかるケースにおいて甲は仮に名前がかわってたとしても登記名義人ではない以上、前提としての名変は不要です。まー名義人ではない以上、当たり前っちゃ当たり前なんですが。 |

| 7、保仮登記の本登記前に受戻権の行使があった場合の義務者 | 前提登記必要な場合の8、と同じ事例ですが、仮登記名義人である乙の方の氏名等が変更していた場合です。この場合は変更証明情報を提供すれば名変登記省略できます。 |

| 8、担保仮登記の本登記後に受戻権の行使があった場合の権利者 | (1)乙が甲に融資。甲の不動産に仮登記担保を設定登記済み。 (2)甲が返済しないので、仮登記担保を実行。所有権の登記名義が仮登記に基づく本登記により、甲から乙に移転。 (3)甲の氏名が変更 (4)甲が受戻権を行使。 この(4)の受戻権の行使により、所有権は甲に復帰するので、乙から甲への所有権移転登記を申請します。このとき甲は現に効力を有する登記名義人ではないので前提として名変は不要です。しかし、同一性を証明するための情報は提供する必要があります。 |

カテゴリー 各予備校の答練、模試を比較

各予備校の答練、模試を比較

今日はぐっと大阪も寒くなりました><

しかしまだ鬼門の2月が残っている。。早く暖かい春がきてほしいですね(*´ー`)

(*´Å`)o―●○◎- ゚+.花見゚+. □o(・ω・`)

ところで、いよいよ答練シーズンが到来しました!!

ここで個人的な答練に対する考え方を述べたいと思います。まず内容面でどこの予備校がいいかということなんですが、大手でしたらどこの予備校でも大差はないです。

なので、あくまで内容という実質面ではなく、運用方式という形式面に着目して各予備校の違いをまとめてみたいと思います。

ちなみにデータは私が答練を本格的に受けてた2007年の情報です(模試は2008年をベース)その後、運用が改善されて変更されている部分もあるかも知れないので、確実な情報は各予備校さんに問い合わせてくださいね♪

〇 司法学院

1、書式の採点が点数と採点者のサイン、各記述の〇×、ここで何点減点かといった事項のみ。全体を通しての採点者のコメントが全くないのが個人的にちょっと萎える

2、成績優秀者の名前を全員載せているので、次はもっと高い順位をとろうとメンタル的に頑張れる材料になる。反面、選択の余地なく名前が載るので個人情報保護の観点で問題は残る。

3、成績表からは成績優秀者のトータル人数しかわからず、全体の受験者数の人数を載せていない。そのため全体で上位何パーセントのところにいるかという確定数値はわからない(何%から何%の間という感じの情報は与えられるので、アバウトな自分の位置はわかりますが)成績優秀者の中で何位にいるかだけはなく、全体でどのくらいの位置にいるかも情報として開示してほしいところ。

4、他の予備校と違い司法書士試験に特化しており、受講生の数も少ないので連帯感がある。この点が個人的には好き(あくまで大阪なので他の地域の感じまではわかりません)

5、これが司法学院のなんといっても一番のメリットだと思うんですが、書式、択一のバラ売りをしてくれる。自分は択一の答練を受ける気はなく、書式だけ説きまくりたかったんですが、LECの精選答練、早稲田のホップ、ステップ、ジャンプではそれができないと断られました。当然答練代が択一込みの分高くなります。その点司法学院は書式だけ単体でも受講できる分、択一が不要な方は費用を抑えることができ、これが自分のようなベテランで択一が不要な受験生のニーズにマッチしました。

6、模試の始まる時間がなぜか本試験の始まる時間と一致していない(ビルの管理の関係かな?たいした誤差ではないんですが。ちなみにこれも大阪の話なので他の地域の時間帯まではわかりません)

7、問題の質としては司法学院は細かいという意見が多いようですが、個人的には他の予備校とそんなに大差ないように思います。

8、解説が(ちょっと表現しにくいんですが)ビジュアル的でないというかカラフルでないというか読むのが苦痛なのでもうちょい改善してほしい。

9、これも大阪の模試の話ですが、先生が試験監督をしており一定間隔で見回りしています。そのため臨場感があるのはプラス材料

〇 早稲田経営学院

1、成績が良かった場合、名前が載るので次はがんばろうというモチベーションにつながる。また司法学院との違いですが、成績が優秀でも名前を載せないという選択が可能であり個人情報保護の観点も考慮している。 いわゆる折衷説

2、受講生数が結構多い(2007年ですが、ジャンプくらいになると1500人~2000人は受講してたような)

3、模試では試験管がちゃんと部屋にいるので臨場感がある。本試験の雰囲気に近づけてくれようとしている印象あり

4、択一と書式のバラ売りをしてくれないのが難点。

5、解説が最近よくみかけるパンチで最初から穴をあけているタイプではなく、従来のきっちり綴じているタイプ。択一が1問ごとに問題→解説→問題→解説となっているのではなく、全35問の問題を全部載せてから全35問の解説を載せるやつですね。どっちがいいかは賛否両論あるところですね。

6、採点にコメントがあるのでテンションがあがる。

7、書式の採点が形式的な面のみに従事せず、他の答案の出来不出来も考慮して実質的に採点しているなーと感じたことがある(あくまで個人的主観。そこがセミナーの好感のもてたところなんですが)ただ2008年の本試験は枠を外すとアウトというきわめて形式的審査方法を採用したので、2009年から採点方式を形式的にするかもしれませんが(あくまで個人的予想です)

〇 LEC

1、個人情報を徹底しており、成績優秀者も名前が全く載らない。やっぱり名前載ると、うれしくて頑張れる動機になる人もいるから早稲田のように載せるか載せないかの選択性にしてもらいたいな。

2、模試ですが、試験中、監督官が部屋にいないのは臨場感という意味でマイナス材料(あくまで大阪の話です)

3、書式の採点がセミナーより形式性を重視しているような印象は何度か感じました。ただし2008年の本試験のような採点方式をみるとその方が正しいということですかね(あ、法務省批判ではないですよ[壁]`∀´)Ψヶヶヶ)

4、自分が受けた2007年は答練の受験者数が一番多かったように思う。2008年は模試のみで答練は受けてないのでどこの予備校の答練が一番受験者数多かったかというのはわかりません。

5、解説がパンチで穴をあけているタイプのやつ。択一が一問ごとに問題→解説→問題→解説となっている。

6、採点にコメントがあるのがうれしい。

〇 伊藤塾

1、2008年に模試だけうけました(たぶん答練単体というのはなかったような)大体どこの予備校も2~3回模試はありますけど、問題の質という意味では伊藤塾が一番良かったように思います。しかも一回あたり5000円と安いのもグット。

上記のように伊藤塾の模試はオススメです。そのため、人気も高く、ギリギリに申し込むと既に定員オーバーで断られる可能性があります。申し込みは早めの方がいいかも。

以上、独断と偏見で各予備校を比較させてもらいましたψ(*`ー´)ψ

まー不満もいろいろあるんですが、いい勉強のペースメーカーになるんで、答練は受けた方がいいんじゃないかなーというのが僕の考えです(模試だけか、模試と答練両方受けるかは考えの分かれるところですが)

ぜひぜひ参考にしてくださいね(^^*)

トップページ > 比較集 > 商業登記法 > 監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定め(389条)カテゴリー 商業登記法

監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定め(389条)

昨日は大阪国際女子マラソンがあったんですが、渋井陽子さんの復活見事でしたね( *゜▽゜)/°世界選手権も内定したらしいので、今年の夏はぜひ金メダルとってもらいたいです

★祝福の大砲!☆(ノ^o^)♂ドド-ン

さて、今日は書式でひっかかりそうなテーマをひとつ。

以下のような会社があったとします。

前提事実

監査役としてAがいる(但し監査の範囲が会計に限定されている)

事実

株主総会で以下の決議が行われた

1、会計監査人設置会社に機関構成を変更

2、それに伴い、会計監査人としてBを選任。Bも就任を承諾した。

3、監査役としてCを選任。Cも就任を承諾した。

このときに必要な登記は?

答えがもろばれな書き方なんで勉強進んでいる方は気づいたと思いますが、

会計監査人設置会社の定めの設定と会計監査人Bの就任登記、監査役Cの就任登記だけでなく

監査役Aの

「退任登記」

も申請する必要があります。

まず336条4項3号なんですが

「前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更」

とあります。

監査の範囲を会計に限定する旨が定款にあると、監査役の仕事の範囲がせまいんですが、その定款の定めの廃止により、仕事の範囲が広がるんですね。

そのため、その仕事範囲に応じた適格な人を選ぶため、いったん現在の 監査役は退任させる必要があります。

答練でも監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合に現在の 監査役の退任登記させるという問題がよくでるので、上記のパターンは問題で出されても気づく人が多いと思います。

次に389条を見ていただきたいんですが、

「公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。 」

とあり、実は監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めを設けることができないパターンというのがあります。

389条をまとめると

1、公開会社

2、監査役会設置会社

3、会計監査人設置会社

は監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めを設けることができないんです。

したがって、監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めを廃止するようなダイレクトな方式じゃなくても、会社が機関構成を変更して、例えば2、や3、の設定をすると、連動して監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めは効力を失うんです(千問の道標P400)

問題に戻りますが、本問では、会計監査人設置会社になりました。

だから、監査役Aの退任登記も実は申請しなければいけないというひっかけ問題だったんですね。

ちゃんちゃん♪

トップページ > 比較集 > 商業登記法 > 募集株式発行のカルテットその1カテゴリー 商業登記法

募集株式発行のカルテットその1

今日は募集株式発行の問題が出た時の書式の注意点をちょいまとめてみます。

まず自分なんですが、会社が募集株式を発行した場合、次の4パターンの会社のうちどれにあたるかを判断します。

- 1、第三者割当てかつ非公開会社

2、第三者割当てかつ公開会社

3、株主割当てかつ非公開会社

4、株主割当てかつ公開会社

なぜこの4パターンにわけるかというとそれぞれで手続きの流れが違うんですね。

まず決議機関は以下のようになります(会社法199条~202条)

| 会社のタイプ | 決議機関 |

|---|---|

| 1、第三者割当てかつ非公開会社 | 株主総会の特別決議 ※但し、株主総会の特別決議により、取締役会設置会社の場合、取締役会、取締役会非設置会社の場合、取締役に委任することもできる |

| 2、第三者割当てかつ公開会社 | 取締役会 ※但し、有利発行の場合、株主総会の特別決議が必要 |

| 3、株主割当てかつ非公開会社 | 株主総会の特別決議 ※但し、定款の定めがあれば、取締役会設置会社の場合、取締役会、取締役会非設置会社の場合、取締役でできる |

| 4、株主割当てかつ公開会社 | 取締役会 |

書式の問題で募集株式を発行していたら、まずどのタイプの会社か見きります。

オラオラオラオラ(三・o・)三☆三(`ε´三)ムダムダ、お前のわざはもう見きったわ~

もし株主総会で決議しないといけないにも関わらず、問題文が取締役会で募集株式の発行を決議していたような場合はその時点でアウトです。

さようなら~アナタは申請しても却下されちゃうんです~m(;∇;)m ゴメンネ

もうひとつ、この4タイプにわけると、通知、公告をちゃんと期間内にしているか、あるいはそもそも通知、公告が必要なの?ってことをチェックできるメリットがあります。

ここを大展開すると大分長くなるんで、また次回にでも通知、公告に関する処理方法を説明しますね。

ではでは今日も一日勉強がんばりましょ~C= C=┌(;・へ・)┘ヌオーーー

トップページ > 比較集 > 商業登記法 > 募集株式発行のカルテットその2カテゴリー 商業登記法

募集株式発行のカルテットその2

皆さまおつかれさまですV(^-^)

ところで、昔「スト2」っていう格闘技ゲームにはまってたんですが、そのキャラクターの必殺技で「波動拳」っていうのがあるんですよ。まードラゴンボールのカメハメ波みたいなやつです。

その必殺技が出たときは「波動拳!」って声が流れるんですが、自分の頭の中では

「抵当権!!」

って叫んでたんですよ。それって僕だけですかね。はい、やっぱり僕だけのようですね。。

さて気を取り直して今日は昨日の続きです(* ̄ー ̄)v

前回の日記です

募集株式の発行で会社のタイプを4つにわけるメリットなんですが、「通知・公告」の適法性を判断しやすくなるというのがあります。

例えば、201条3項4項なんですが(一部省略)

- 3 公開会社は、期日の二週間前までに、株主に対し、募集事項を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

とあります。

- 1、第三者割当てかつ非公開会社

2、第三者割当てかつ公開会社

3、株主割当てかつ非公開会社

4、株主割当てかつ公開会社

もう一度前回の表をアップしました、この201条3項、4項の規定が適用されるのは2、の「第三者割当てかつ公開会社」のケースですね。

この規定により、取締役会における募集株式発行の決議から払込期日までの期間が2週間以上ないと、201条3項違反となり、募集株式発行の決議は却下事由となります(株主全員の同意書があれば別ですが)

なぜこのように取締役会の決議後、すぐ払込期日を持ってこれないかいうと、役員連中が第三者に対して、自分たちの私利私欲のために経済的に有利な株式の発行をする場合があるからです。

このような違法行為に対して、株主に発行差し止め等の抑制手段を与える必要があります。そのため、払込期日までにちょっと間を置くため、2週間前には通知をしないといけないというようにしたわけですね。

このほかにも、202条4項を見てください(一部省略&一部追加)

- 株式会社は、期日(申込期日)の二週間前までに、株主に対し、通知しなければならない。

この規定が適用されるのは、上記の表でいうところの、3、と4、「株主割当てかつ非公開会社」と「株主割当てかつ公開会社」の2タイプ。

つまり株主割当ての場合ですね。

この通知は先ほどの2、「第三者割当てかつ公開会社」とはちょっと趣旨が違います。

株主割当ての場合、募集株式を発行すると、その株式は既存の株主に割り当てられるので、発行を抑制したいというより、その新株を買うかどうかを考えさせる期間を与えようということですね。

株を買うには当然お金がいります。

しかし、会社に将来性を感じず、発行価格に応じた会社の価値がないと感じれば株主割当てを受けても、買わないという判断もありえます。

そういった投資判断には時間が必要なので、2週間の期間を設けたというわけです。

うーむ買うべきか買わざるべきか。おーハムレット。。_(0-0ヘ)

上記趣旨から、期間の終点が第三者割当ての「払込期日」ではなく、「申込期日」までとなっている点にも注意が必要です。

書式の問題でやはり株主全員の同意がないにも関わらず、この期間が2週間なければ、却下すべき事由ということになります(; _ ;)/~~バイバイ

話がまわりくどくなりましたが、本題です。

では1、の「第三者割当てかつ非公開会社」は株主への通知がいつからいつまでの間にされている必要があるでしょうか?

答えはそもそも期間チェックが

「不要」

です。

第三者割当てにおける株主への通知の趣旨は、役員の違法行為への抑制ですが、そもそも「第三者割当てかつ非公開会社」のタイプでは株主総会で募集株式を発行するので、株主は総会に出席し、意見を述べる機会が与えられています。

ヾ( ̄o ̄;) 異議アリ

にも関わらず、株主総会に出席せずに、あとから通知がないって事で、異議を述べる機会が不当に妨げられたというのは筋違いです。

そのためこのタイプのみ書式で2週間の期間チェックをする必要はありません。

募集株式の発行を4タイプに分けることのメリット2つめでした♪

書式のときに意識して使ってみてくださいね~((( ^o^)ー(( ^o^)

トップページ > 勉強の方法論 > 各制度をまとめることのメリットカテゴリー 勉強の方法論

各制度をまとめることのメリット

皆さまおつかれさまです(^^*)

今日はちょっと趣向をかえて、自分なりの勉強に対する方法論を述べたいと思います。

1、意識しない事はなんと記憶に定着しないものか

自分の職場は大阪の「天満橋」というところにあります。

まーターミナル駅なんで複数の出口があるんですが、例えば何番出口をあがったところにはどういうお店があって、そこから何個目の信号を曲がってどういけば自分の事務所へいけるか全部説明できます。

なぜなら覚えておかないと初めて事務所に来るお客さんが道に迷ったときに道順を説明できないからです。何番出口からでるかの予測もつかないので、ひととおりの出口からの行き方を覚えるようになりました。

これは何も私に限らず、仕事で対お客さんと話をされる部署の方は経験があると思います。

これに対して自宅。

自宅は「都島」という駅が最寄駅なんですが、自分はいつも4番出口からでます。だからその出口あがったところには交番があって、ミスタードーナツがあってとかすぐ説明できるんですよ。

しかし、他の出口から出たときの風景というのはぱっと出てこない。というより、そもそも3番とか5番はどこの出口のことを指しているのかもわかりません。もう何十年も住んでいるのにですよ。

なぜ覚えられないかというと、自分自身、違う出口から出るという事がほとんどないし、職場と違って、自宅に来る人に道を説明するという事もあまりないです。

だから覚えなければいけないという必要性をあまり感じないんだと思います。

2、募集株式の発行における通知、公告

(1)通知、公告が規定されている条文

ところで、話は変わるんですが、募集株式を発行するときはやたらといろんな場面で通知、公告が出てくるような気がします。

「どんだけ通知してる

の(°▽°;) 」

って思うくらいなんか条文のあちこちにちらばっているというか。

これ何ヶ所あるか実際数えた方いらっしゃいますか?

実は4ヶ所あるんです。

(a) 201条3項、4項(公開会社が第三者割当てをしたときの株主への通知・公告)

(b) 202条4項(株主割当てをしたときの株主への通知

(c) 203条1項(申込みをしようとする人への通知)

(d) 204条3項(割当ての通知)

※203条5項にも募集事項を変更した場合の通知がありますが、これは申込みをしようとする人への通知と同質性があるというか延長上の話なので(c)に含ませることにしました。

どうですか?全部ピックアップすると以外と少ないと思いませんか?って多いかな(〃_ 〃)ゞ

(2)まとめることのメリットその1

まとめるといろんなメリットがあります。

まずはなんとなくいろんな通知があるなーと漠然とイメージしていたものが意識してまとめる事により明確化される点。

書式ではいついつにどういった通知をしたとかが事実関係にあげられています。

こういった問題文を読むときでも、募集株式における通知の全体像を把握していれば、問題文を検討する際のストレスもなくなるし、まーなんとなく適法でしょとさらっと流すこともなくなります。

このさらっと流したところに、実は不適法な事実関係が潜んでいて、却下事由にも関わらず、登記してしまうとそれで一年を棒に振ることだってあります。

(3)まとめることのメリットその2

次にまとめることの2つめのメリット。

同じく通知で漠然としがちなのは、それが公告で代替できるのか、あるいは通知、公告両方必要なのかといった点。

表に戻ってほしいんですが、通知を公告にチェンジできるのは(a)だけです。あとの(b)~(d)は実は公告にチェンジできないんです。

なぜか?

(b)の通知は株主に「うちの新株買いませんか?」という営業の通知です。

これを公告ですますわけにはいきません。

なぜなら新聞で公告してもほとんどの株主は見ないので株主割当てにより募集株式の発行をする意味がありません。

ここはやはり横着せずに、ひとりひとりの株主宛の手紙を作って、通知してあげる必要があるんです。

(c)(d)も趣旨は同じです。

株購入の申込みをしたい人への通知やどれだけの株を分配するかの通知は新聞でお知らせする類のことではないのです。

やはり株式発行に基づく契約をしっかり完遂させるためには、個々の申込者に対して個別に通知してあげる必要があるのです。

これに対して、(a)201条3項の通知。

これは公開会社が既存の株主に対して第三者割当てをしますという通知です。

この通知は個々の株主への絶対通知しないといけないというほどの問題ではありません。

株を買ってくださいという通知ではなく、単に、今回の募集株式が納得できない株主がいる場合に備えて、差止めをさせる機会を与えるための通知だからです。

それともう一点。

201条が想定している公開会社の第三者割当てというのは大企業が利用する可能性があります。

トヨタとかパナソニックとか。

こういった会社は毎日秒単位で株主も変動しているし、その数も膨大なため、個々の株主に通知するというのは手続きも煩雑です。

また費用も無駄です。ここは株主保護より、経済性に重きをおくため公告による代替を認めたのかとお思います。

3、司法書士試験勉強の方法論

だいぶ話がそれましたが、各制度をまとめる事により、普段無意識だった手続き上の違いが見えてくるようになります(通知or公告か等)

そして次になぜそのような違いが生じるのか?という事も考えるようになります。

考えた結果、ひとつひとつの条文に理由がつけれるようになってきます。

そして、理由付けを伴った知識というのはなかなか忘れません。

これを201条だけ単体で読んで、「公開会社の第三者割当てにおける通知は公告でもいける」「公告いける」「公告いける」「公告いける」「公告いける」

と呪文のように唱えても数日後には確実に忘れます。

そしてまた条文を読む。忘れる。読む。忘れるの繰り返しです。

20代のときの私はそういった勉強の仕方でした。確かに考えずにどんどん教科書読む方が多くのページ数を読めます。しかしこれでは考えるということをしていないのでどうしても限界がくるんですよね。

急がば回れじゃないですけど、時間がかかっても考えるという作業を勉強に取り入れる。

そういったことを毎日意識してやれば、実力は上がっていくんじゃないかと最近は考えていいます(^^*)

トップページ > 比較集 > 不動産登記法 > 抵当権の債務者変更と取締役会議事録カテゴリー 不動産登記法

抵当権の債務者変更と取締役会議事録

皆さんどもです( -∇-)

この前、電車の中で、カップルらしき男女が携帯のデータを間違って消したらしく、「お前、故意に消しただろ~( *^-^)(^0^* )」みたいな会話をしてたんですよ。

それを聞いて「ん?君たち、その故意って

構成要件的故意?

それとも

責任故意?

その点、前田説のとらえ方はあーなってこーなって~」

みたいな事を一人妄想してたんですよ。ええ。

はー早く試験に受かって受験生活とおさらばしたい。。

さて気を取り直して今日は不動産登記の承諾情報でちょこっとした比較をひとつ。

事例1

Aが抵当権者、B株式会社が抵当権設定者、B株式会社の代表取締役Bが債務者

この場合において、BからB株式会社に免責的債務引受をする場合、抵当権変更の登記申請に取締役会議事録はいるか?

いる。

ファイナルアンサー?

はい。

正解です(/^-^)/

代表取締役の債務を会社が免責的に引き受ける場合、会社にとってめっちゃかわいそうで、代表取締役にとってめっちゃラッキーです

ψ(*`ー´)ψ ウケケ

だから、代表取締役が自分の利益だけ考えて悪さしないように取締役会で承認をもらいその議事録を添付しないといけません。

では次にこの事例は?

事例2

Aが抵当権者、Bが抵当権設定者兼債務者

この場合において、BからB株式会社に免責的債務引受をする場合、抵当権変更の登記申請に取締役会議事録はいるか?

答え

不要です。

うーむ。。。

直感的にはいるような感じがするんですよね(ーー;)

だって事例1と同じく、代表取締役の債務を会社が引き受けることは、B株式会社にとってめっちゃ

かわいそう(♯××)

だし、代表取締役Bにとってめっちゃ

ラッキー♪

だからです。思いっきり利益相反しています。

この点、確かに実体法上は取締役会を開いてちゃんと承認をもらう必要があるんです。

しかし登記手続きにおいてその議事録の添付は不要なんですね。

なぜかというと、まず債務者の変更というのはあまり情報として重要でないというのが一点。

それと、事例1と異なり、会社自身が申請人になるわけではないので、まーそこまで厳密にせんでもええだろうという事のうようです。

このように設定者が会社か代表取締役どちらかということで添付情報が異なってくるので注意が必要です

書式で出るとちょっと迷うところなんでまとめてみました(^^*)

トップページ > 比較集 > 不動産登記法 > 「共有物分割」と「共有物分割による交換」カテゴリー 不動産登記法

「共有物分割」と「共有物分割による交換」

http://jp.youtube.com/watch?v=TxdTCGyvFNw←動画です

「お客さんこってますね~

(⊃≧∀≦)⊃」

いかん、あまりにも可愛いんで思わずアップしてしまった。※注 司法書士試験とは一切関係ありません

今日は共有物分割における登記原因が「共有物分割」か「共有物分割による交換」のどちらを使うか迷うのでこの点につき熱く議論を展開したいと思います(自分だけかな悩むの。。)

まずは事例です。

〇 事例1

前提事実

甲土地 A 2分の1 B 2分の1

乙土地 A 2分の1 B 2分の1

事実

甲土地をAの単有、乙土地をBの単有とする共有物の分割をする。

かかる場合、甲土地はA持分全部移転、乙土地はB持分全部移転を登記の目的としますが、このときの登記原因は両方とも「共有物分割」です。

しかし、なんかAさん、Bさんともに自分の持分を渡しているので、国語的には交換というのを登記原因上で使うのが自分の中ではしっくりくるんです。

しかし前述のごとく、このようなケースにおいて「共有物による交換」という登記原因は使いません。

続いて別の事例いってみたいと思います( ^ ^ )/

〇 事例2

前提事実

甲土地 A 2分の1 B 2分の1

乙土地 Aの単有

事実

甲土地をAの単有、乙土地をBのものとする。

甲土地の登記の目的はB持分全部移転で、登記原因は事例1と同じくやはり「共有物分割」です。

しかし乙土地は違います。

AからBへの所有権移転であり、このときの登記原因が「共有物分割による交換」になるんです。

実は事例1ではもともと乙土地が共有なんですが、事例2では単有です。

単有の土地を「共有物分割」という登記原因でいくのは変です。だってもともと「共有」じゃなかったわけですから。

結局「共有物分割」「共有物分割による交換」のいずれでいくかは事例1のように交換的なことをしているか否かという視点で考えるとややこしくなります。どちらの事例も交換的な事をしていますから。

共有物分割の対象とされた土地がもともと 「単有」だったか 「共有」だったか。

そういう視点で理解した方が登記原因の書き方に迷いが生じなくなるんじゃないかと思います。

あまり皆さんは悩まないですかね。なんか自分は変なところで妙に疑問をもったりするもんで(〃_ 〃)ゞ ポリポリ

ちなみに「共有物分割による交換」を「共有物分割による贈与」とする書き方もあるようです。

しかし本試験では前者にたつことを前提として問題が出されていますので(平成10年19問ウ)「共有物分割による交換」と覚えておいた方が無難だと思いますV(^-^)