カテゴリー 各種書類一覧

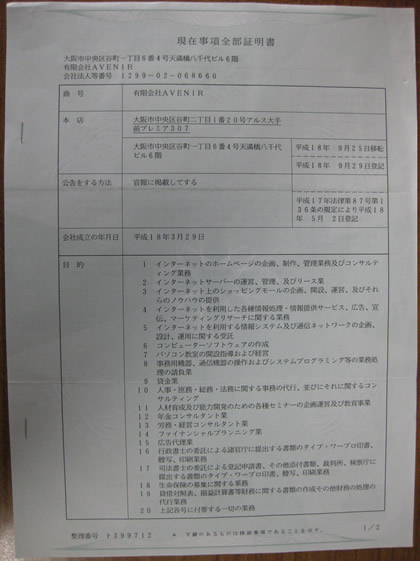

特例有限会社の登記事項証明書

皆さまおつかれさまです!コンニチ波!( ゝo)<≡≡((((☆

いよいよ2月スタートですね~今月も頑張っていきましょ~!!

今日は書式の 別紙対策として、私がやっている会社の登記事項証明書をアップしました(^-^)V

この登記事項証明書の特殊な点はまず、

1、特例有限会社ということ

新しく有限会社を作ることはできなくなったんですが、会社法施行前からあった有限会社は特例有限会社として存続します。今でも株式会社に組織変更せずに特例有限会社で存続している会社は結構あると思うので、もしかしたら?でないともいいきれないです(; ̄ー ̄A アセアセ

2、本店を移転している

本店を移転したので、旧本店の谷町二丁目にアンダーラインがひかれています。いまの本店は谷町一丁目の方ということがわかりますね

3、目的が異常に多い

これはご愛敬ということで(笑)目的を変更するには登録免許税が3万円もかかるじゃないですか。そりゃもったいないってことで、とりあえずやるやらない関係なしに列挙しまくったんですね。

しかし、これだけあげると銀行から融資を受けるときに不利に働きます。謄本だけ見ると何やってる会社かさっぱり分からないですからね。まー信用は低下します。。皆さんも会社作られる際はご注意を。。

この前も金融機関に融資の申請をしたときなんですが

融資担当者「(謄本を見ながら)はー。。えらく会社の目的が多いんですね。で、

実際のところ何の仕

事してるんですか? φ(□□ヘ)

と案の定つっこまれたんで、

私「やだなー〇〇さん、9に貸金業ってあるでしょ。実は。。

あのミナミの帝王とは

ワシのことじゃい

( ̄△ ̄;)

と、洒落たジョークでも言おうと思ったのですが、100%融資してもらえなくなると思ってやめました。

はー。。しかしいまさら目的減らすっていっても3万円もかかるんだよなー。登録免許税高すぎ ( T_T)ノ□財布からっぽ。。

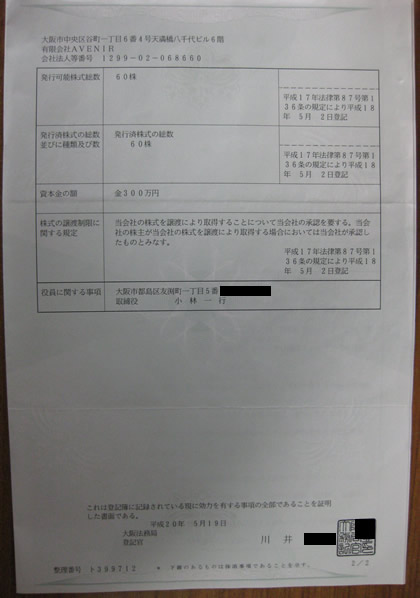

4、発行可能株式総数と発行済株式総数が同じ株式数

どちらも60株ですね。普通は株主総会開かなくても新株発行できるように発行済株式総数より発行可能株式総数の方が多いです。

しかし特例有限会社の場合はこのように両者が一致するのが普通なんですね。

整備法3条が会社法施行日に両者が一致するような定め方をしているからです(°O° ;) オドロキ!

そのため、謄本を見て発行可能株式総数と発行済株式総数が一致していれば、特例有限会社かな!?という推測が働きます(まーそれ以前に商号を見れば「有限会社」と書いているので一目瞭然ですが(^^ゞ)

5、株式譲渡制限に関する規定

これは特例有限会社の場合自動的に入る規定ですね

6、取締役

株式会社と違って代表取締役は一部の例外を除いて登記はされません。「取締役」だけです。でも代表権はあるんですけどね。なんかちょっと変な感じはします(^^*)

でも会社の成立年月日見るとなんだかんだでもう設立してから3年近くもたつんだなー(遠い目)

ぜひぜひ別紙対策として参考にしてくださいね!!

カテゴリー 商法

株主VS監査役と委員会

また意味不明なタイトルをつけてしまった。。

事の発端は暴れん坊の取締役です。取締役は権限はすごく強いんで、めちゃくちゃ悪さする可能性があるんですよねψ(`∇´)ψ うきょきょきょ

悪い取締役に会社を任せようものなら、会社のお金すっからかんにされちゃいます。

そうなると困るのは株主ですよね。なんせ会社は株主のものだからです(ノд`@)アイター

そんな事にはならないように株主にはいろんな対抗手段が与えられています。

例えば、会社法360条は株主に取締役の違法行為を差止める権利を認めています(*゚▽゚)ノ STOP!

スタァプラチナァ!○ ̄□ ̄)=○ ̄―_ ○-_-)=○)゜O゚).。・オラオラオラァ!

しかしこの株主の最後の切り札も

「監査役設置会社」と「委員会設置会社」

では行使する要件が厳しくなっちゃうんですよね(°▽°;)

(360条4項参照 本来「著しい損害」があれば、行使できるところ、監査役設置会社、委員会設置会社においては「回復することができない損害」という風にどうにもこうにもしょうがない場合に限って株主に取締役の違法行為差止め請求権を認めています)

これは監査役的な人がいる会社(監査役設置会社の監査役、委員会設置会社の監査委員)ではその人たちが取締役の違法行為をチェックするので、まー株主さん安心しててくださいという事かと思います。

ども\( ̄ー ̄ ) (  ̄ー ̄)/ども。まー大船に乗ったつもりでいてくださいby監査役

実はこのような流れ(本来株主に権利が認められている→しかし監査役的な人がいる会社は株主の権利がなくなるまたは制限される)の制度は他にもちょこちょこあるんですね。

自分でぱっと調べて3つほどあったんで、あげておきますV(^-^)

| 条文 | 株主の権利 | 制限の内容 |

|---|---|---|

| 360条 | 取締役の違法行為差止請求権 | 本来「著しい損害」があれば、請求できるのに、「回復することができない損害」がないと請求できなくなる(要件の厳格化) |

| 367条 | 取締役会の招集を請求する権利 | そもそも請求すること自体できなくなってしまう(権利の消滅) |

| 371条 | 取締役会議事録の閲覧等請求権 | 営業時間内いつでも請求できたものが、裁判所の許可というきわめて面倒なことをしないといけなくなる(要件の厳格化) |

株主からすれば「監査役さん、これだけ僕らの権利が制限されちゃうんだからちゃんと取締役の違法行為に目を光らせてくださいよ~

( ̄ー ̄; 」

という心境でしょうかね(^^*)

トップページ > 法律の具体的イメトレ > 商法 > 会社法303条の具体的イメージカテゴリー 商法

会社法303条の具体的イメージ

昨日ふと考えてたんですよ。

あの世界的企業であるトヨタを

乗っ取る

にはどうすればいいのか[壁]`∀´)Ψヶヶヶ

まずは会社に取締役の選任やらいろんな提案ができた方がいい。どういう方法があるのだろう?

とりあえず、会社法の条文をひもといてみると、303条に株主の提案権というのがあるじゃないですか。β(□-□ )フムフム。

その2項を見ると提案をするためには総株主の議決権の100分の1の議決権が必要とのこと。

え!?1%だけでいいの?

そこでトヨタの発行済株式総数を調べてみました。

34億

4799万7492株

。。。(汗)

気を取り直して計算を続けてみたいと思います。

ややこしいので端数を切って34億株にしましょう。

トヨタは一単元100株なので、34億株÷100=3400万個の議決権があるということになります

そして提案をするための、議決権の個数は100分の1なので、総議決権数

3400万個×100分の1=34万個

この34万個が株主提案をするために必要な議決権数という事がわかります。

フム。

ところで、議決権1個買うのにいくらお金かかるのよと今日のトヨタの株価を調べてみると

1議決権(100株)

30万1000円

平成21年2月4日11時現在です。

ここもややこしいので、1個あたり30万円で計算します。

結局、100分の1の議決権を確保するために必要な資金というのは30万円×34万個で

1020億円

ということになります。。

どこにそんな金があるんじゃいと思い、303条2項をもうちょい読み進めていくと、 300個の議決権でも株主提案できるとのことじゃないですか。

1個あたりの議決権を確保するための100株分の株価は30万円ですから、こちらの要件に必要な資金は9000万円ということになります。

100分の1の要件(資金1020億円必要)のじつに1000分の1以下の資金でよくなりましたね。

大きい会社は総議決権数が異常におおきいため、100分の1の要件を満たすのは容易ではありません。

そのため株主の提案をし易くするために割合ではなく300個という要件が追加されているんだなという事がわかります。

しかしやはり9000万円なんて資金、宝くじでもあてるしかない。。

ところで本当にトヨタを乗っ取るためには提案をするだけではダメで、普通決議の成立要件、つまり議決権の51%を取得する必要があります。

そうすると3400万個の51%は173万4000個

これに株価30万円をかけると

5兆2020億円

ヽ( ̄ー ̄ )ノ もうわけワカメー

これだけあればめでたく51%の議決権取得です。

私のような一般市民が何千年働いてもトヨタさんの乗っ取りは無理のようですね。本当にありがとうございました。

注 この文章は少数株主権にでてくる数字はどんなものか。具体的なイメージをつけるために書いたものです。より正確な数値を出すには自己株式には議決権がないから省く等、さらに細かい計算が必要である事をご了承ください(^^*)

トップページ > 比較集 > 商法 > 募集株式&新株予約権における検査役の選任カテゴリー 商法

募集株式&新株予約権における検査役の選任

ふ~もう週末か~1週間は本当に早いですね(・O・。)

今日は募集株式&新株予約権の発行にでてくる検査役の選任について

現物出資をするときは安いものを高いと偽って株をちょろまかさないように検査役の選任請求をして当該現物の価格チェックをしてもらう必要があります

φ(◎◎ヘ)フムフムなかなかのお値打ちものですね

この検査役の選任は裁判所に申し立てるんですが、その時期はいつ頃なのでしょうか。

まず募集株式の発行の場合は

「募集事項の決定の後遅滞なく」

です(会207条1項)

ピューッ!急がねば!≡≡≡ヘ(*゚∇゚)ノ裁判所にダッシュ!

次に募集新株予約権発行はどうでしょうか。

この点、募集新株予約権の発行はいろんなところで募集株式の発行と手続きが似ているので、検査役の選任に関しても募集株式の発行と同じく募集事項の決定後に申し立てが必要なように思います。

ところがどっこい実は募集新株予約権の発行の場合は違うんです。

募集新株予約権の発行の特殊性はあくまで新株予約権を割り当てるだけであり、その段階で現物出資をするわけではないという点。

実はその後に新株予約権を行使をするという場面があるのですが、そこで実際に株式交付の対価として現物の給付がされるわけです。

しかし、募集新株予約権を発行する段階では当該新株予約権が実際に行使されるかどうかはわかりません(行使期間満了とかの理由で行使されずに新株予約権が消滅することもある)

そのような段階で、お金や手間のかかる検査役の選任をさせるのは会社にとってみれば酷な話です゛(ノ><)ゝ メンドクセー

そのため、新株予約権が行使され、実際に現物の給付があった後に検査役選任の申し立てをすればいいとされているんです(会284条1項)

覚え方としては検査役選任に関しては募集株式発行より、募集新株予約権発行の方が

のほほん系♪

と覚えましょう。ってそのままですが。。

トップページ > どっちの見解ショー > 抵当権の準共有者の一方の債権が弁済された場合カテゴリー どっちの見解ショー

抵当権の準共有者の一方の債権が弁済された場合

みなさま は(* ̄▽ ̄)ノろぉ(* ̄O ̄)ノ

昨日は司法学院の答練でした。毎度ですが、答練が終わると精も根も尽き果ててしばらくぐったりしてしまいますね~(〃´o`)=3 フゥ

その答練でとある論点の司法学院さんの見解が変更になりましたので今日はそれをご紹介したいと思いますo(*^ー゚)

-

事例

- 1、AがBに対して1000万円の債権を有しており、抵当権を設定。登記も完了

- 2、Aは債権の一部金400万円をCに譲渡。そのため、「年月日債権一部譲渡」を登記原因とす抵当権一部移転の登記をした(この段階で抵当権はA、Cの共有)

- 3、BがAの債権あるいはCの債権のみ弁済。

かかる場合、

- 登記の目的「何番抵当権変更」

- 登記原因「年月日A(またはC)の債権弁済」

として抵当権の変更登記を申請するわけです。

実はこの登記の義務者が誰になるかについて予備校間で結論が異なっていましたm(_ _;)m

早稲田セミナーさんは共有者全員が登記義務者になるという結論(本ケースではAもCも義務者にする必要がある)で司法学院さんは弁済を受けた人だけが登記義務者になるという結論だったんです(本ケースではAまたはCのみが義務者になる)

ところが、司法学院さんも抵当権の共有者全員が義務者になるというように見解に改められました。

理由として、平成4年の本試験出題当時は抵当権の準共有者全員が義務者になるとされていたが、有力な実務書が見解を変更して司法学院さんもその見解に合わせていたようです。

しかし、登記実務では準共有者全員を登記義務者とすることを要求しているという報告が圧倒的に多いらしく、去年までの見解を改めたとのことです。

複数の予備校で見解が分かれるとどちらでいくか悩むので、受験生にとってはうれしい見解変更ですねo(*^▽^*)o~♪

トップページ > 比較集 > 商業登記法 > 準備金の減少と債権者保護手続きその1カテゴリー 商業登記法

準備金の減少と債権者保護手続きその1

皆さまおつかれさまです(*≧▽≦)

この前回転寿司行ったんですけど、いつもお寿司食べて思うことはなんかイカって他のネタよりわさびが多いなーと思うんですよね。食べる前にちょっと覚悟が必要というか。そう思うのって自分だけでしょうかね。うん。自分だけだなっと(確認事項)

さて、今日は準備金を減少する場合に債権者保護手続きが必要か。また必要として当該手続をしたことの証明書が登記の添付書面となるかといった点について検討したいと思います。

資本準備金を減少する場合としてはイカの3パターンが考えられます。(あっ冒頭のイカの話とかけてるわけではないですよ(o ̄∀ ̄)ノ

- 1、減少した準備金を全て資本金にする場合

- 2、減少した準備金の一部を剰余金にして、一部を資本金にする場合

- 3、減少した準備金の全てを剰余金にする場合

理解の根っこになる部分から説明したいと思います。

貸借対照表の純資産の部には「資本金」と「準備金」と「剰余金」があります(この他にもありますが、今回のテーマと関係ないので省略します)

債権者からして一番減少されると困るのが「資本金」です。

その次は「準備金」。一番困らないのが「剰余金」です。

「資本金」は登記もされているし、債権者は当該「資本金」に見合った引き当て財産が会社にあると期待しています

「準備金」は「資本金」に比べれば登記もされないので、確保してほしいという債権者の期待度も「資本金」に比べれば下がります。

また崩すときに「資本金」は株主総会の特別決議が原則必要ですが、「準備金」は普通決議ですみます。

「剰余金」とは文字どおり会社に余った財産なので、株主に分配することも可能なものであり、債権者はこの数値が減少しても文句を言う筋合いではありません。

つまり債権者目線からすると上から順に

- 「資本金」

- 「準備金」

- 「剰余金」

の順で勝手に減少されるのが困るわけですo(T◇T o)

この考え方が「準備金」を減少した場合の債権者保護手続きの必要性等に影響するんですが、長くなってきたんで、結論は次回にしますね。ではでは!

トップページ > 比較集 > 商業登記法 > 準備金の減少と債権者保護手続きその2カテゴリー 商業登記法

準備金の減少と債権者保護手続きその2

前回の続きです

1、減少した「準備金」を全て「資本金」にする場合

例えば

- 「資本金」が500万円

- 「準備金」が100万円

これを

- 「資本金」600万円

- 「準備金」0円

とするようなケースです。

この場合、債権者としてはめちゃラッキーです♪

なんせ「準備金」から、より崩しにくい「資本金」に振り替えてくれるわけですからね。

だからそもそもこのケースの場合、「債権者保護手続き」をする必要がありません。

楽じゃのー(* ^―^)y─┛o〇◯

2、減少した「準備金」の一部を「剰余金」にして、一部を「資本金」にする場合

この場合は「準備金」を「資本金」にまわすという側面から見れば債権者にとってラッキーなんですが、崩した「準備金」のうち一部は「剰余金」に振り替えられており、債権者にとってアンラッキーな部分があります。

そのため当該ケースでは「債権者保護手続き」が必要という事になります。

_φ(・_・”)ふー「債権者保護手続き」めんどくさいなー・・・

しかし、「債権者保護手続き」が必要だからといって、「債権者保護手続き」とったことを証明する書面を登記の際の添付書面として提供しないといけないかは別問題です。

本ケースの場合「準備金」の減少に伴い、「資本金」を増加しているので、「資本金」の額を増加する登記を申請する必要があります。

しかしかかる登記の申請において「準備金」減少に伴う「債権者保護手続き」をとったことを証する書面を添付する必要はありません。

なぜならここで行っている登記の目的は「準備金」の減少ではなく、「資本金」の増加です。

「準備金」はそもそも登記事項ではないので、それに必要となった手続きの書面まで「資本金」の増加の登記に添付させる必要はないからです。

ゴメンゴメン。その書類いらないんだヾ(^-^;)

まとめると、減少した「準備金」の一部を「剰余金」にして、一部を「資本金」にする場合、「債権者保護手続き」は必要だが、登記の際の添付書面にはならないというねじれが生じることになります。

3、減少した「準備金」の全てを「剰余金」にする場合

この場合は当然「債権者保護手続き」が必要です。

しかしそもそも「準備金」から「剰余金」に振り替えても登記すべき事項は生じません。仮にひっかけでこの決議が書式で出たとしてもスルーでOKです。

以上表でまとめると以下のようになります(^-^)V

| 事実 | 必要となる登記 | 「債権者保護手続き」をとる必要があるか | 「債権者保護手続き」が添付書面になるか |

|---|---|---|---|

| 減少した「準備金」を全て「資本金」にする場合 | 「資本金」の額の増加の登記 | 不要 | そもそも「債権者保護手続き」が不要なので問題にならない |

| 減少した「準備金」の一部を「剰余金」にして、一部を「資本金」にする場合 | 「資本金」の額の増加の登記 | 必要(例外あり449条1項) | 不要(ねじれ現象) |

| 減少した「準備金」の全てを「剰余金」にする場合 | 登記すべき事項は生じない | 必要(例外あり449条1項) | そもそも登記すべき事項がないので問題にならない |

注 本文2、3、の場合は本来「債権者保護手続き」が必要ですが、例外的に「準備金」の欠損を補填するためで当該「準備金」の減少を定時株主総会で決議した場合には例外的に「債権者保護手続き」が不要になります(会449条1項)

トップページ > 改正情報 > 不動産登記規則平成19年9月28日改正分 > 自己信託と記名押印&印鑑証明書カテゴリー 不動産登記規則平成19年9月28日改正分

自己信託と記名押印&印鑑証明書

今日はバレンタインデーですね~

ところで、昔「止められない止まらないかっぱえびせん~♪」みたいなフレーズが流行りましたが、自分の中で止められない止まらないのは「キットカット」ですね(力説)

昔、勤めていた職場で女性の方たちにバレンタインデーのチョコは

「キットカット」

をちょうだいね♪

とお願いしたら

「ドン引き」

された過去があります。ええまあ。

でもあのほどよい甘さと、癖になるサクサク感。どこをとっても完璧でキットカットを超えるチョコはないんと思うんですけどね。。

さて話はかわって、今日は不動産登記規則の47条、48条の改正を紹介したいと思います。

同条は申請書に記名押印や印鑑証明書の添付を要しない場合を定めていますが、かかる規定が少しだけかわったんですね。

1、47条2号

- 旧条文

申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合(前号に掲げる場合を除く。)

新条文

申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合

最後のカッコ書きがなくなっていますね。

2、47条3号本文

- 旧条文

申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前二号に掲げる場合を除く。)

新条文

申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)

カッコ書きの「前二号」が「前号」になっています。

3、47条3号イ(4)

- 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号 に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記

が(4)として追加されています。もともと47条3号イは(1)から(5)の5個だったんですが、この追加により、(1)から(6)の6個になりました。

申請書に申請人の記名押印を省略できない場合がひとつ追加されたという事になります。

4、47条3号ニ

- 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条 ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第三条第三号 に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの

が追加されています。

もともと47条3号はイからニの4個だったんですが、この追加により、イからホの5個になりました。

申請書に申請人の記名押印を省略できない場合がひとつ追加されたという事になります。

5、48条4号

- 旧条文

申請人が前条第三号ニに掲げる者に該当する場合(同号イに掲げる者に該当する場合を除く。)

新条文

申請人が前条第三号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)

「ニ」はもともと、登記識別情報の通知を受ける人は申請書に記名押印をしなければいけないという規定だったのですが、上記4、により、「ニ」の規定は自己信託に関する規定になりました。

そして登記識別情報の通知を受ける人が記名押印をしなければいけないという規定は「ホ」になったので、それにあわせて、印鑑証明書が不要な当該規定の記号が変更されたものです。

またイ(6)に掲げる者が除外されるという改正もされています。

今回の改正は自己信託がらみですね。自己信託をするときは記名押印&印鑑証明書でちゃんと本人確認をしましょ!!ということかと思います(^^*)

トップページ > 法律の具体的イメトレ > 不動産登記法 > 職権更正における第三者の承諾カテゴリー 不動産登記法

職権更正における第三者の承諾

皆さんおつです(^-^ )

今日から数回にわたって不動産登記と商業登記の 更正、抹消をまとめていきたいと思います。まとめ方なんですが

「こうし(更生)ましょう

(抹消)!!」

ふ~

最近、条文のシャレが思いついては手帳にメモして充足感を味わっている35才(注独身・彼女なし)です。

あっそういえばまとめる前にひとつ更生で趣旨がわかりにくい、条文があるので解説しますねV(^-^)

- 不動産登記法67条2項(一部省略)

登記官は、登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。ただし、登記上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。

登記官が登記の内容間違えて登記しちゃった場合ですね。

たとえば、抵当権設定登記で当事者は利息 7%として登記されちゃったような場合。

弘法も筆の誤り。登記官だって人間ですから間違えることもあるわけです。

登記官「Σ(・A・`ノノ やべ上司に怒られるよ」

そういった場合は正しい登記に修正するべきですよね。

しかし不思議なのはなん但書きで第三者の承諾を要求しているのかという点。

このケースの場合、申請人に落ち度はありません。登記官が勝手に間違えたわけなので。

なんとなく条文だけではわかりにくいので以下の事例をもとに第三者の承諾の趣旨を検討したいと思います( ̄+ー ̄)

- 1、抵当権者Aが利息を7%として抵当権設定の登記を申請したところ、登記官の過誤により5%として登記された(乙区1番抵当権)

- 2、抵当権者Bが抵当権の設定登記を申請(乙区2番抵当権)

かかる事例において、Aの抵当権の利息を 5%から 7%に職権更生する場合を考えてみます。

この場合、Bは利害関係を有する第三者になります。

1番抵当権の利息がアップすれば後順位の自分の取り分(配当額)が減りますからね。

そのため、Bの承諾が得られないにも関わらず、 7%への職権更生を認めると当該更生登記は66条により主登記でせざるを得ないということになります(後順位抵当権者であるB保護のため)

しかしこうなるとだまってらんないのはAです(((○( ̄∇ ̄メ)oプルプル...

AとしてはBの承諾をとりつけて 5%から 7%への更生登記を付記登記によりすることも可能だったわけです。(付記ならば、上昇した 2%分もAはBに対して優先権を主張できる)

にもかかわらず、登記官が勝手に主登記で更生しちゃうと、Aは上昇した 2%の優先権をBに主張できないんですね。

こういったAの付記登記で更生するという選択権を保護に値します。

そのため、第三者であるBの承諾を得て、ちゃんと付記登記で登記できるようなケースにおいてのみ職権の発動による登記の更正を認めているわけです。

なんというか67条2項但書きは利害関係を有する第三者の保護というより、申請により更生する際の登記権利者の利益を保護しようという点にあるということですね。

更正抹消のまとめ表に関しては次回以降にまわしますね~

ダダダッ・・・・┌(ヘ _∀_)ヘ・・・・マトリックスポーズで続く。。

トップページ > 比較集 > 複数の法律にまたがるタイプ > 職権による更正と抹消の比較カテゴリー 複数の法律にまたがるタイプ

職権による更正と抹消の比較

皆さんおつです(ノ*^▽)ノ

ところで、夜なかなか眠れないという方が多いと思うんですが、私の一番の睡眠法をお教えします。それは

「やたらめったら難し

い本を読むこと」

です。これ一発でラリホーですよ。ええ。

まじめな話、人間は難しいことを無意識に拒絶しようとします。寝るときに法律の本を読むときもよく理解してるところではなく、論点的にあやふやでよーわかってないところを読むように心がけてください。

そうるととすぐ睡魔がおそってくるのでぐっすり眠りにつけます。

(*_ _)。o○zzzzzz

と、寝てる場合じゃなかった。。

さて今日は不動産登記の更正と抹消についてまとめていきたいと思います。

不動産登記の場合、当事者の申請で更正をする場合は更正の前後を通じて登記の同一性が要求されます。

これに対して、職権で更正する場合は登記の同一性が要求されません。

あと当事者の申請による抹消もちょこちょこ論点はありますが、あまりまとめるといった感じでもないので、過去問をあたれば十分かと思います。

そこで、ここでは登記官の職権による更正、抹消に限定してまとめていきたいと思います(注以下引用している条文は特に記載がない限り、不動産登記法です)

〇 職権による更正と抹消

| 対象となるもの | 利害関係人の承諾 | 通知の必要性 | 通知の相手方 | 許可の必要性 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 職権更正の場合 | 登記官の「過誤」による登記の錯誤または遺漏※1 | 必要(67条2項但書き)※3 | 事後通知が必要(67条3項、4項) | 権利者・義務者・代位者※4 | 法務局長の許可が必要(67条2項) |

| 職権抹消の場合 | ※2参照 | 不要 | 事前通知が必要(71条1項) | 権利者・義務者・利害関係人 | 不要 |

※1 更正というと、登記の一部分しか修正できないような感じがしますが、67条2項に基づく職権での更正はそんなことはありません。

全体的に間違っているような場合でも職権更正の規定により抹消もできるのです。

例えば甲不動産に設定すべき抵当権を間違って乙不動産に設定してしまったような場合とか。

71条に規定されている職権抹消というのはそのような抹消ではなく、どう考えても登記制度的におかしい登記を公益的見地から法務局長の許可なしに抹消しちゃおうというものです。そういった登記は許可なくても間違いはないし、さっさと抹消しちゃうべきともいえますからね。

※2 以下の登記です(71条1項、25条1号、2号、3号、13号、不登令20条)

- (1)申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。

- (2)申請が登記事項以外の事項の登記を目的とするとき。

- (3)申請に係る登記が既に登記されているとき。

- (4)登記すべきものでないときとして政令で定めるとき(8個あります。令20条)

※3 利害関係人の承諾に関する趣旨は下記のページを参考にしてください。

※4 権利者・義務者・代位者がそれぞれ二人以上あるときは、その1人に対し通知すれば足ります(67条3項、4項、1項但書き)

不動産登記の職権による更正と抹消の違いはこんな感じです。

次回は商業登記の更正と抹消を見ていきたいと思いますね!(/゚▽゚)/

トップページ > 比較集 > 複数の法律にまたがるタイプ > 商業登記で抹消できる場合カテゴリー 複数の法律にまたがるタイプ

商業登記で抹消できる場合

皆さん(*゚▽゚)/ウイッス!

今日はハナキンですね♪受験生なんで、平日も休日も関係なく勉強なんですが、なんとなく金曜日はわくわくして無意識のうちにテンションあがってきてしまいます。

さて前回は不動産登記の職権更正と抹消をまとめましたが、今回は商業登記の更正、抹消についてまとめていきたいと思います。

商業登記の場合は当事者の申請による更正の要件等がまず書かれており、その次に職権での更正に関することが書かれています。抹消も同じですね。当事者→職権の順という条文構造になっています(商業登記法132条~137条)

ちょっと順番がテレコですが、更正の前に「抹消」の方から検討したいと思います。

「抹消」できるパターンというのは以下の条文に書かれています。

- 商業登記法134条1項

- 1.第24条第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事由があること。

- 2.登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。

登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。

このうち1号の24条1号~3号、5号とは以下の登記です。

- 商業登記法24条

- 1.申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。

- 2.申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。

- 3.申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。

- 5.第21条第3項(2つの申請書を同時に受け取ったり、その前後関係がわからないケース)に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。

例えば2号の例として、決算期のように登記する必要もない事項を登記したような場合なんかが考えられます。

この点、過去問を説いていると134条1項1号の方はあまり問題とされていないようです。

よくでるのは134条1項2号の方ですね。

「登記された事項に無効原因がある場合」

この場合は当事者の申請あるいは職権で当該登記を抹消できるんです。しかしここで注意点はカッコ書きの方です。

まずは以下の問題を考えてみてください。

- Q 債権者保護手続きをせずに合併をしたので、当該合併の登記は抹消できる

答えは×です。

たしかに債権者保護手続きをふんでいない合併は手続きに 無効事由があります。しかしその無効というのは 訴えによらなければ主張できないのです(会828条1項本文)

この 訴えによらなければ主張できない無効というのは134条1項2号カッコ書きにより、申請あるいは職権で抹消できる場合から 排除されています。

結局合併の場合、一度登記してしまうと、たんに無効事由があるというレベルくらいでは抹消できないんです( ̄□ ̄|||)がーーん!

ということはですよ。この手の問題(当該登記を抹消できるかという問題)を説くにあたっては、 「訴えをもつてのみその無効」を主張できるものはどのようなものがあるのかというのを覚えておかなければいけないということになります(実際に覚えるかどうかは別として。他の科目の勉強との兼ね合いもありますからねv(^o^ ))

じゃないと当該登記が無効かどうかという1トラップ目をクリアできたのはいいですが、無効主張は訴えないとだめなのか否かという2トラップ目の判断ができないわけです。

ここらへんはただでさえイメージのつきにく手続法の中で更にイメージがつきにくい分野なので勉強するのが大変なところですよね(汗)

ちょっと長くなってきたんで、更正に関しては次回にまとめたいと思います。

ではでは皆さんよき週末を~すたたたっ。。。。((((((o_ _)oざざぁ~☆

トップページ > 比較集 > 複数の法律にまたがるタイプ > 商業登記の更正における添付書類カテゴリー 複数の法律にまたがるタイプ

商業登記の更正における添付書類

よく恋人にまではまだ発展していない男女関係のことをとらえて「友達以上恋人未満」なんていう表現が使われます。

しかしですよ。法的には「以上」というと、その基準を含む概念なので、厳密に言うと「友達」もこの定義に該当します。

とすると、単なる友達関係の男女間でもこの表現が使えてしまうといった問題が生じることになります。

ここは純粋な「友達」は入らないという意味で「友達を超えて恋人未満」という表現を使うべきではないでしょうか。

とかそんなことを日曜日の午後のひと時にあーでもないこーでもないと考えてたわけです。

「こえーよ。。。」

失礼しました。

前回の続きなんですが、商業登記で更正をする場合の問題点です。

更正の場合、よく問題となるのは添付書面です。

原則的にはホントに間違えてんの?ってことを証明するために更正の登記を申請する際には「錯誤又は遺漏があることを証する書面」を添付する必要があります。

しかしこれには2つの例外があります。

1つめは「氏、名又は住所」の更正をする場合です。

たとえば取締役の氏名を「小林一行」として登記すべきところ、「小林ニ行」として登記してしまった場合とか。

この場合、ちゃんと「小林一行」の名前がわかる公的な書類添付しろよという感じもするんですが、もともと取締役の登記をするときは氏名や住所を証明する書類というのは添付が要求されていません。

そのため、更正するときだけちゃんとつけろというのはいかがなものかということで、添付が不要とされたものです。

2つめは「登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添附書類により明らかである」場合です。

まー間違っていることが明らかな場合まで添付書面つけさせるのもどうなの?ということですかね。

次回はこの不動産登記の更正、抹消を表にまとめたいと思います。

ではでは今週も一週間勉強がんばりましょ~!!_( ̄▽ ̄*)

トップページ > 比較集 > 商業登記法 > 商業登記の更正・抹消まとめカテゴリー 商業登記法

商業登記の更正・抹消まとめ

皆さまおつかれさまですV(^-^)

今日は商業登記の更正、抹消の最後です。まとめ表つくりましたんで、参考にしてくださいね。これで本試験のときに錯誤が生じてもはばっちり答案を更正!?してください!!なんてね(*゚ー゚)>

〇 商業登記の更正と抹消

| 更正・抹消事由 | 登記の事由の書き方 | 登記すべき事項の書き方 | 登録免許税 | 添付書面 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 申請による更正の場合 | 登記に錯誤又は遺漏があるとき(商登132条1項) | 「錯誤による更正」「遺漏による更正」等 | 取締役小林ニ行の氏名を小林一行と更正※1 | 本店2万円 支店6千円(登免別表1.24.(1)ナ、(2)ロ) | 錯誤又は遺漏があることを証する書面(商登132条2項本文)※2 |

| 職権による更正の場合 | 登記に錯誤又は遺漏があり、それが登記官の「過誤」による場合(商登133条2項、1項但書) | ― | ― | ― | ― |

| 申請による抹消の場合 | ※3参照 | 「登記された事項の不存在による抹消」「登記すべき事項が無効による抹消」等 | 取締役小林一行の登記の抹消 | 本店2万円 支店6千円(登免別表1.24.(1)ラ、(2)ロ) | 登記された事項につき無効の原因があることを証する書面(商登134条2項、132条2項)※4 |

| 職権による抹消の場合 | ※3参照 | ― | ― | ― | ― |

※1 取締役の氏名を間違えて登記したケースです。

※2 以下の2つのパターンでは添付不要です。

(1) 氏、名又は住所の更正の場合(商登132条2項但書き)

(2) 登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添附書類により明らかであるとき(商登規98条)

- 商業登記法134条1項

- 1.第24条第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事由があること。

- 2.登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。

登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。

このうち1号の24条1号~3号、5号とは以下の登記です。

- 商業登記法24条

- 1.申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。

- 2.申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。

- 3.申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。

- 5.第21条第3項(2つの申請書を同時に受け取ったり、その前後関係がわからないケース)に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。

※4 登記の申請書又は添附書類により抹消原因が明らかであるときは不要です(商登規100条3項、98条)

トップページ > 改正情報 > 供託規則平成20年2月25日改正分 > OCRへの統一カテゴリー 供託規則平成20年2月25日改正分

OCRへの統一

皆さまおつかれさまですV(^-^)

最近去年使ってた六法の書き込みを新しい六法に書き換える作業をやっているんですが、これをやってるとちょこちょこ改正点が目につきます。

そこで今回は供託規則のちょこっと改正を扱いたいと思います。

施行日は平成20年2月25日です。

改正前は金銭又は有価証券の供託をする場合、以下のいずれかの方法が認められていました。

- 1、正副2通の供託書を提出

- 2、OCRを提出

それが今回の改正で、OCRに統一されたんですね(新13条1項)大きい改正はその部分で、あとはその改正に基づき整合性がつくように条文の整備がされているだけです。

新法に基づく問題をいくつか作ってみたいと思います。

Q1 供託をする際は正副2通の供託書を提出する方法は認められない

A ×です。

いきなりひっかけですいません。先ほどOCRに統一されたと言ったばかりなんですが、実は新16条の2というのが追加されて、やむを得ない事情があるときは、従来の正副2通の供託書を提出する方法も残されたんです。だから厳密には誤りかと。

Q2 賃料、給料その他の継続的給付に係る金銭の供託をするために供託書を提出する者は、供託カードの交付の申出をすることができる

A △というか×ですね。

ここもやはりOCRに統一されたという認識のみで説くと、〇ということになります。

しかし、新16条の2で従来どおりの正副2通の申請書を提出する道も残されている以上、当該方式で申請した場合は供託カードの交付を請求できないからやはり厳密に言うと×です(新16条の2第3項は正副2通方式の申請をした場合の供託カードの交付に関する13条の4の規定を排除している)

Q3 供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができるが、この場合において自ら供託通知書を添付する場合はない

A これも×です。

理論はQ2と同じです。

従前はOCRで供託申請した場合は債権者への供託通知を法務局に頼む場合でも供託通知書の添付は不要とされていました。

そのため今回の改正でOCRが原則となった以上、本問題も一般論としては正しいです。

しかし、やはり正副2通方式も認められている以上、当該方式で供託書を提出し、債権者への供託通知を希望する場合は供託者が供託通知書を法務局に提出する必要があります(新16条の2第4項)

以下に条文の改正全部掲げますが、試験には出ないであろう細かいことも多いので全部見る必要はありません。

とりあえずは、上記問題で出てきた条文くらいあたっておけば大丈夫だと思いますよv(^o^ )

1、2条の一部が削除されました

- 2項と3項を削除

2、4条が以下のように改められました。

- 旧4条

- 1 金銭供託元帳は第二号書式、有価証券供託元帳は第三号書式、振替国債供託元帳は第三号の二書式により(これらの帳簿を磁気ディスクをもつて調製するときは、これらの書式に準じて)、会計年度ごとに調製しなければならない。

- 2 供託官は、金銭、有価証券若しくは振替国債の供託を受理し、又は供託物の払渡しを認可したときは、これを金銭供託元帳、有価証券供託元帳又は振替国債供託元帳に記載しなければならない。

- 新4条

- 1 金銭供託元帳、有価証券供託元帳及び振替国債供託元帳は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて会計年度ごとに調製しなければならない。

- 2 供託官は、金銭、有価証券又は振替国債の供託を受理したときは、それぞれ次に掲げる事項を金銭供託元帳、有価証券供託元帳又は振替国債供託元帳に記録しなければならない。

- 一 受理年月日

- 二 供託番号

- 三 供託の種類

- 四 供託者の氏名又は名称

- 五 受入年月日

- 六 供託金額(金銭供託元帳に限る。)

- 七 供託有価証券の名称、総額面及び枚数(有価証券供託元帳に限る。)

- 八 供託振替国債の銘柄及び金額(振替国債供託元帳に限る。)

- 3 供託官は、前項の供託に係る供託物の払渡しを認可したときは、それぞれ次に掲げる事項を金銭供託元帳、有価証券供託元帳又は振替国債供託元帳に記録しなければならない。

- 一 払渡年月日

- 二 還付又は取戻しの別

3、10条の見出しが改められました。

- 「書類、帳簿の保存期間」から「保存期間」に変更

4、10条1号~5号が以下のように改められました。

- 旧10条1号~5号

- 一 供託書副本、代供託請求書副本、附属供託請求書副本、支払委託書及びその添付書類(第三号及び第四号に掲げるものを除く。) 最終の払渡しをした年度の翌年度から十年

- 二 第十三条の五第一項の副本ファイルの記録 最終の払渡しをした年度の翌年度から十年

- 三 指定供託所に提出された第十三条の五第二項の供託書副本並びに第二十一条第六項の代供託請求書副本及び附属供託請求書副本 副本ファイルに記録をした日から一年

- 四 保管替えを受ける指定供託所に送付された第二十一条の五第二項(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)の供託書副本 副本ファイルに記録をした日から一年

- 五 第一号から第十二号までの様式による供託書(以下「OCR用供託書」という。)、供託書の添付書類、代供託請求書の添付書類、附属供託請求書の添付書類 供託又は代供託若しくは附属供託の請求を受理した年度の翌年度から十年

- 新10条1号~5号

- 一 第十三条の二第二号(第二十一条第六項において準用する場合を含む。)の副本ファイルの記録 最終の払渡しをした年度の翌年度から十年

- 二 支払委託書 最終の払渡しをした年度の翌年度から十年

- 三 保管替えを受ける供託所に送付された第二十一条の五第一項(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)の磁気ディスク 副本ファイルに記録をした日から一年

- 四 供託書及びその添付書類 供託を受理した年度の翌年度から十年

- 五 代供託請求書副本及び代供託請求書の添付書類並びに附属供託請求書副本及び附属供託請求書の添付書類 代供託又は附属供託の請求を受理した年度の翌年度から十年

5、12条の見出しが改められました。

- 「未完結供託書副本等の持出禁止」から「未完結書類の持出禁止」に変更

6、13条が以下のように改められました。

- 旧13条

- 1 金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第五号から第十八号までの書式による正副二通の供託書又は第一号から第十一号までの様式による供託書一通を供託所に提出しなければならない。

- 2 前項の規定にかかわらず、指定供託所に提出する供託書は、第一号から第十一号までの様式によるものでなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

- 3 前二項の供託書には、次の事項を記載しなければならない。

- 一 供託者の氏名及び住所、供託者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であつて、代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは、その名称、主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名

- 二 代理人により供託する場合には、代理人の氏名及び住所、ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称

- 三 供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期

- 四 供託の原因たる事実

- 五 供託を義務付け又は許容した法令の条項

- 六 供託物の還付を請求し得べき者(以下「被供託者」という。)が特定できるときは、その者の氏名及び住所、その者が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときは、その名称及び主たる事務所

- 七 供託により質権又は抵当権が消滅するときは、その質権又は抵当権の表示

- 八 反対給付を受けることを要するときは、その反対給付の内容

- 九 供託物の還付又は取戻しについて官庁の承認、確認又は証明等を要するときは、当該官庁の名称及び事件の特定に必要な事項

- 十 裁判上の手続に関する供託については、当該裁判所の名称、件名及び事件番号

- 十一 供託所の表示

- 十二 供託申請年月日

- 4 振替国債の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第五号から第九号まで、第十一号及び第十二号の様式による供託書一通を供託所に提出しなければならない。

- 5 第三項の規定は、前項の供託書について準用する。この場合において、第三項第三号中「供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期」とあるのは、「供託振替国債の銘柄、金額、利息の支払期及び元本の償還期限」と読み替えるものとする。

- 新13条

- 1 金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第一号から第十一号までの様式による供託書を供託所に提出しなければならない。

- 2 前項の供託書には、次の事項を記載しなければならない。

- 一 供託者の氏名及び住所、供託者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であつて、代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは、その名称、主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名

- 二 代理人により供託する場合には、代理人の氏名及び住所、ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称

- 三 供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期

- 四 供託の原因たる事実

- 五 供託を義務付け又は許容した法令の条項

- 六 供託物の還付を請求し得べき者(以下「被供託者」という。)を特定することができるときは、その者の氏名及び住所、その者が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときは、その名称及び主たる事務所

- 七 供託により質権又は抵当権が消滅するときは、その質権又は抵当権の表示

- 八 反対給付を受けることを要するときは、その反対給付の内容

- 九 供託物の還付又は取戻しについて官庁の承認、確認又は証明等を要するときは、当該官庁の名称及び事件の特定に必要な事項

- 十 裁判上の手続に関する供託については、当該裁判所の名称、件名及び事件番号

- 十一 供託所の表示

- 十二 供託申請年月

- 3 振替国債の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第五号から第九号まで、第十一号及び第十二号の様式による供託書を供託所に提出しなければならない。

- 4 第二項の規定は、前項の供託書について準用する。この場合において、第二項第三号中「供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期」とあるのは、「供託振替国債の銘柄、金額、利息の支払期及び元本の償還期限」と読み替えるものとする。

- 5 供託書が二葉以上にわたるときは、作成者は、当該供託書の所定の欄に枚数及び丁数を記載しなければならない。

7、13条の2が以下のように改められました。

- 旧13条の2

- 1 OCR用供託書が二葉以上にわたるときは、作成者は、当該OCR用供託書の所定の欄に枚数及び丁数を記載しなければならない。

- 2 第七条の規定は、OCR用供託書には、適用しない。

- 3 供託官は、OCR用供託書の提出があつたときは、第五号から第十八号の八までの書式に準じて供託書正本及び供託書副本を調製しなければならない。

- 新13条の2

- 1 供託官は、供託書の提出があつたときは、次に掲げる措置を執らなければならない。

- 一 第五号から第十八号の五までの書式に準じて供託書正本を調製すること。

- 二 当該供託書に記載された事項を磁気ディスクをもつて調製する副本ファイルに記録すること。

8、13条の3第1項が以下のように改められました。

- 1 OCR用供託書を提出して供託をしようとする場合においては、第十三条第三項各号(第二号、第五号、第九号、第十一号及び第十二号を除き、同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項のOCR用供託書への記載に代えて、法務大臣の指定する方式に従い当該事項を記録した磁気ディスクを当該OCR用供託書に添付することができる。この場合には、二葉以上にわたるOCR用供託書を提出することができない。

- 1 供託をしようとする者は、第十三条第二項各号(第二号、第五号、第九号、第十一号及び第十二号を除き、同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の供託書への記載に代えて、法務大臣の指定する方式に従い当該事項を記録した磁気ディスクを当該供託書に添付することができる。この場合には、二葉以上にわたる供託書を提出することができない。

旧13条の3第1項

新13条の3第1項

9、13条の4が以下のように改められました。

- 旧13条の4

- 1 賃料、給料その他の継続的給付に係る金銭の供託をするために第十三条第一項の規定によりOCR用供託書を提出する者は、供託カードの交付の申出をすることができる。ただし、前条第一項に規定する場合は、この限りでない。

- 2 前項の申出があつた場合には、供託官は、当該供託を受理することができないときを除き、供託カードを作成して、申出をした者に交付しなければならない。

- 3 前項の供託カードには、供託カードである旨及び供託カード番号を記載しなければならない。

- 4 供託カードの交付を受けた者が、当該供託カードを提示して、当該継続的給付について供託をしようとするときは、第十三条第三項の規定にかかわらず、OCR用供託書には、次の各号に掲げる事項を記載すれば足りる。

- 一 供託カード番号

- 二 供託者の氏名又は名称

- 三 第十三条第三項第二号、第三号及び第十二号に掲げる事項(代理人の住所を除く。)

- 四 供託カードの交付の申出をした際にOCR用供託書に記載した事項と同一でない事項

- 5 前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。

- 一 最後に同項の規定による供託をした日から二年を経過したとき。

- 二 第十三条第三項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたとき。

- 新13条の4

- 1 賃料、給料その他の継続的給付に係る金銭の供託をするために供託書を提出する者は、供託カードの交付の申出をすることができる。ただし、前条第一項に規定する場合は、この限りでない。

- 2 前項の申出があつた場合には、供託官は、当該供託を受理することができないときを除き、供託カードを作成して、申出をした者に交付しなければならない。

- 3 前項の供託カードには、供託カードである旨及び供託カード番号を記載しなければならない。

- 4 供託カードの交付を受けた者が、当該供託カードを提示して、当該継続的給付について供託をしようとするときは、第十三条第二項の規定にかかわらず、供託書には、次の各号に掲げる事項を記載すれば足りる。

- 一 供託カード番号

- 二 供託者の氏名又は名称

- 三 第十三条第二項第二号、第三号及び第十二号に掲げる事項(代理人の住所を除く。)

- 四 供託カードの交付の申出をした際に供託書に記載した事項と同一でない事項

- 5 前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。

- 一 最後に同項の規定による供託をした日から二年を経過したとき。

- 二 第十三条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたとき。

10、13条の5が削除されました。

- 13条の5の全部削除

11、14条1項が以下のように改められました。

- 旧14条1項

- 1 登記された法人が供託しようとするときは、登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。この場合において、供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く。)であるときは、その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書副本(OCR用供託書を提出して供託をしようとする場合にあつては、当該OCR用供託書)を提出して、代表者の資格を証する書面の提示に代えることができる。

- 新14条1項

- 1 登記された法人が供託しようとするときは、登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。この場合において、供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く。)であるときは、その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書を提出して、代表者の資格を証する書面の提示に代えることができる。

12、16条が以下のように改められました。

- 旧16条

- 1 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができる。

- 2 前項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託書に次に掲げるものを添付しなければならない。

- 一 供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式の供託通知書

- 二 送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するものを付した封筒

- 3 前項第二号の指定は、告示してしなければならない。

- 4 第一項の場合において、供託者がOCR用供託書を提出したときは、第二項第一号の規定にかかわらず、供託通知書を添付することを要しない。この場合においては、当該OCR用供託書には、供託通知書の発送を請求する旨の記載をしなければならない。

- 5 前項に規定する場合においては、供託官は、供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式に準じて供託通知書を調製しなければならない。

- 新16条

- 1 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができる。この場合においては、その旨を供託書に記載しなければならない。

- 2 前項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託書に、送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するものを付した封筒を添付しなければならない。

- 3 前項の指定は、告示してしなければならない。

- 4 第一項の請求があつた場合においては、供託官は、供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式に準じて供託通知書を調製しなければならない。

13、16条の2が新設されました。

- 16条の2

- 1 金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、やむを得ない事情があるときは、第十三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する供託書を供託所に提出することを要しない。この場合においては、供託の種類に従い、第五号から第十八号までの書式による正副二通の供託書を供託所に提出しなければならない。

- 2 第十三条第二項の規定は、前項後段の供託書について準用する。

- 3 第一項後段の場合においては、第十三条第五項、第十三条の二第一号、第十三条の三及び第十三条の四の規定は、適用しない。

- 4 第一項後段の場合において、前条第一項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式の供託通知書を添付しなければならない。

- 5 前項の場合においては、前条第一項後段及び第四項の規定は、適用しない。

14、18条3項が以下のように改められました。

- 旧18条3項

- 3 供託官は、第十六条第一項の請求があつた場合において、日本銀行から財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規定による供託物受領の証書の送付を受けたときは、被供託者に同条第二項第一号又は第五項の供託通知書を発送しなければならない。

- 新18条3項

- 3 供託官は、第十六条第一項の請求があつた場合において、日本銀行から財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規定による供託物受領の証書の送付を受けたときは、被供託者に同条第四項の供託通知書を発送しなければならない。

15、20条2項が以下のように改められました。

- 旧20条2項

- 2 供託官は、前項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書の正本に供託を受理する旨、供託番号及び供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。この場合において、第十六条第一項の請求があるときは、供託官は、被供託者に同条第二項第一号又は第五項の供託通知書を発送しなければならない。

- 新20条2項

- 2 供託官は、前項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨、供託番号及び供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。この場合において、第十六条第一項の請求があるときは、供託官は、被供託者に同条第四項の供託通知書を発送しなければならない。

16、21条6項が以下のように改められました。

- 旧21条6項

- 6 第十三条の五第二項の規定は、指定供託所に第一項の規定による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書の提出があつた場合に準用する。

- 新21条6項

- 6 第十三条の二第二号の規定は、供託所に第一項の規定による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書の提出があつた場合に準用する。

17、21条の4が以下のように改められました。

- 旧21条の4

- 1 供託官は、保管替えの請求を相当と認めるときは、供託金保管替請求書に保管替えする旨を記載して記名押印し、これを供託書正本及びその保管に係る当該供託書副本(指定供託所にあつては、当該供託について副本ファイルに記録した事項と同一の事項を記録した磁気ディスク)とともに保管替えを受ける供託所に送付し、かつ、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならない。

- 2 供託官は、前項の手続をしたときは、金銭供託元帳に保管替えをした旨を記載しなければならない。

- 3 指定供託所の供託官は、第一項の手続をしたときは、副本ファイルから保管替えをした供託に係る記録を消去しなければならない。

- 新21条の4

- 1 供託官は、保管替えの請求を相当と認めるときは、供託金保管替請求書に保管替えする旨を記載して記名押印し、これを供託書正本及びその保管に係る当該供託について副本ファイルに記録した事項と同一の事項を記録した磁気ディスクとともに保管替えを受ける供託所に送付し、かつ、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならない

- 2 供託官は、前項の手続をしたときは、金銭供託元帳に保管替えをした旨を記録しなければならない。

- 3 供託官は、第一項の手続をしたときは、副本ファイルから保管替えをした供託に係る記録を消去しなければならない。

18、21条の5が以下のように改められました。

- 旧21条の5

- 1 前条第一項の規定による書類又は磁気ディスクの送付を受けた供託所の供託官は、供託書正本に新たに供託番号を記載し、従前の供託番号を朱抹し、かつ、金銭供託元帳に保管替えを受けた旨を記載しなければならない。

- 2 第十三条の五第二項の規定は、指定供託所に前条第一項の規定による供託書副本の送付があつた場合に準用する。

- 3 前条第一項の規定による磁気ディスクの送付を受けた供託所の供託官は、当該磁気ディスクの記録により第十号書式に準じて供託書副本を調製し、又は副本ファイルに当該磁気ディスクに記録された事項を記録しなければならない。

- 4 日本銀行から国庫金振替済の通知を受けたときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。

- 新21条の5

- 1 前条第一項の規定による書類及び磁気ディスクの送付を受けた供託所の供託官は、供託書正本に新たに供託番号を記載し、従前の供託番号を朱抹し、かつ、金銭供託元帳に保管替えを受けた旨を記録しなければならない。

- 2 前条第一項の規定による磁気ディスクの送付を受けた供託所の供託官は、副本ファイルに当該磁気ディスクに記録された事項を記録しなければならない。

- 3 日本銀行から国庫金振替済の通知を受けたときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。

19、21条の6が以下のように改められました。

- 旧21条の6

- 1 第二十一条の三第一項及び第二項並びに前二条の規定は、供託振替国債の保管替えについて準用する。この場合において、第二十一条の三第一項中「第二十四号書式」とあるのは「第二十四号の二書式」と、前条第三項中「第十号書式」とあるのは「第十八号の五書式及び第十八号の八書式」と、同条第四項中「国庫金振替済」とあるのは「供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされた旨」と読み替えるものとする。

- 2 第二十六条及び第二十七条の規定は、前項において準用する第二十一条の三第一項の請求について準用する。

- 新21条の6

- 1 第二十一条の三第一項及び第二項並びに前二条の規定は、供託振替国債の保管替えについて準用する。この場合において、第二十一条の三第一項中「第二十四号書式」とあるのは「第二十四号の二書式」と、前条第三項中「国庫金振替済」とあるのは「供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされた旨」と読み替えるものとする。

- 2 第二十六条及び第二十七条の規定は、前項において準用する第二十一条の三第一項の請求について準用する。

20、3つの条文で一部文言の削除されました。

- 24条第1項第1号、25条第1項、35条3項に出てくる「供託書副本の記載又は」という部分を削除

21、40条1項が以下のように改められました。

- 旧40条1項

- 1 前条第一項の規定により金銭の供託に係る申請書情報が送信されたときは、第十三条第一項の規定によりOCR用供託書が供託所に提出されたものとみなして、第十三条の二第三項、第十三条の五第一項並びに第十六条第四項前段及び第五項の規定を適用する。この場合においては、当該供託について、第二十条の三第一項の申出があつたものとする。

- 新40条1項

- 1 前条第一項の規定により金銭の供託に係る申請書情報が送信されたときは、第十三条第一項の規定により供託書が供託所に提出されたものとみなして、第十三条の二及び第十六条第四項の規定を適用する。この場合においては、当該供託について、第二十条の三第一項の申出があつたものとする。

22、50条が以下のように改められました。

- 旧50条

- 1 次の各号に掲げる者は、送付に要する費用を納付して、それぞれ当該各号に定めるものの送付を請求することができる。

- 一 第九条の二第一項(第四十二条第三項及び前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により書類の還付を請求する者 当該書類

- 二 第十八条第一項の規定により供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書の交付を受ける者 当該供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書

- 三 第十九条第三項、第二十条第二項前段、第二十条の二第四項前段、第二十条の三第四項前段又は第二十一条の五第四項(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定により供託書正本の交付を受ける者 当該供託書正本

- 四 第二十一条第四項の規定により代供託請求書又は附属供託請求書の正本、保管金払込書及び払渡請求書の交付を受ける者 当該正本、保管金払込書及び払渡請求書

- 五 第二十九条第二項の規定により供託物払渡請求書の交付を受ける者 当該供託物払渡請求書

- 六 第四十二条第一項の規定により同項の書面の交付を請求する者 当該書面

- 七 前条第一項の規定により証明を請求する者 当該証明に係る書面

- 2 前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は第十六条第二項第二号の証票で納付しなければならない。

- 新50条

- 1 次の各号に掲げる者は、送付に要する費用を納付して、それぞれ当該各号に定めるものの送付を請求することができる。

- 一 第九条の二第一項(第四十二条第三項及び前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により書類の還付を請求する者 当該書類

- 二 第十八条第一項の規定により供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書の交付を受ける者 当該供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書

- 三 第十九条第三項、第二十条第二項前段、第二十条の二第四項前段、第二十条の三第四項前段又は第二十一条の五第三項(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定により供託書正本の交付を受ける者 当該供託書正本

- 四 第二十一条第四項の規定により代供託請求書又は附属供託請求書の正本、保管金払込書及び払渡請求書の交付を受ける者 当該正本、保管金払込書及び払渡請求書

- 五 第二十九条第二項の規定により供託物払渡請求書の交付を受ける者 当該供託物払渡請求書

- 六 第四十二条第一項の規定により同項の書面の交付を請求する者 当該書面

- 七 前条第一項の規定により証明を請求する者 当該証明に係る書面

- 2 前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は第十六条第二項の証票で納付しなければならない。